屋根裏から物音がする、天井にシミができる、嫌な臭いがする。これらのサインは、動物が屋根裏に住み着いている可能性を示しています。

放置すると、建物の損傷や健康被害につながることもあるため、早急な対策が必要です。

この記事では、屋根裏に侵入する動物の種類や被害の実態を詳しく解説し、侵入経路の特定方法や効果的な封鎖・駆除対策について紹介します。

また、自分でできる駆除方法と、業者に依頼すべきケースの見極め方についても説明します。屋根裏の動物被害を防ぎ、快適な住環境を維持するための参考にしてください。

記事のポイント

● 屋根裏に動物が住み着く原因と侵入経路を特定する方法。

● 侵入を防ぐための封鎖対策とエサ場をなくす重要性。

● 自分で駆除できる場合と専門業者に依頼すべきケース。

● 早めの対策が必要で、専門業者に相談する重要性。

屋根裏に動物が住み着く原因とは?

屋根裏からガサゴソと物音がしたり、嫌な臭いが漂ってきたりしていませんか?

その原因は、動物が住み着いている可能性が高いです。

では、なぜ屋根裏が動物たちの住処になりやすいのでしょうか?

ここでは、屋根裏が動物にとって快適な環境である理由と、侵入しやすい動物の特徴について解説します。

屋根裏はなぜ動物の住処になりやすいのか?

屋根裏は、野生動物にとって非常に魅力的な住処です。特に以下のような理由で、多くの動物が屋根裏に侵入しやすくなっています。

-

安全で静かな場所 屋根裏は、人の目が届きにくい空間です。外敵に襲われる心配がなく、安心して巣を作ることができます。特に警戒心の強い動物にとって、屋根裏は絶好の隠れ家になります。

-

冬でも暖かい 屋根裏は、家の構造上、外の気温よりも暖かくなりやすい場所です。特に冬場になると、寒さをしのぐために動物たちは屋根裏へと移動してきます。逆に、夏場は換気が悪く暑くなるため、侵入が少なくなることもあります。

-

出入りしやすい隙間がある 屋根裏には、動物が侵入できる隙間が意外と多くあります。例えば、換気口の小さな穴や、屋根と壁の隙間、配管の通り道などが侵入経路になりやすいです。これらの隙間が放置されていると、動物たちは簡単に屋根裏へ入り込んでしまいます。

-

エサ場に近い 屋根裏に住み着く動物は、基本的に近くにエサ場があることが多いです。家庭菜園の野菜や果物、ゴミ置き場の食べ残し、ペットのエサなどが動物を引き寄せます。特に、ハクビシンやアライグマのような雑食性の動物は、エサ場の近くに住み着く傾向があります。

侵入する動物の種類と特徴

屋根裏に住み着く動物は、日本全国でよく見られる害獣ばかりです。それぞれの動物には特有の特徴があり、被害の種類も異なります。

ネズミ

ネズミは、日本全国どこにでもいる害獣の代表格です。特にクマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種類が屋根裏に侵入しやすいとされています。

ネズミは小さな隙間でも入り込むことができ、家の配線や柱をかじるため、電気トラブルや火災の原因になることもあります。

繁殖力が高いため、一度住み着かれると短期間で数が増えてしまうのも厄介な点です。

ハクビシン

ハクビシンは、顔の中央に白いラインがあるのが特徴の動物です。

ハクビシンの大きな特徴は、「ためフン」と呼ばれる習性です。同じ場所に何度もフンをするため、屋根裏が悪臭で充満しやすくなります。

さらに、屋根裏に巣を作ると建材を傷つけることもあります。鳥獣保護法の対象となっているため、勝手に駆除することはできません。

イタチ

イタチは細長い体をしており、非常に狭い隙間からでも侵入できます。

屋根裏を走り回ることで騒音被害を引き起こし、さらにフンの臭いが非常に強烈です。特に肉食性が強いため、フンの腐敗臭はほかの動物よりもひどく、家の中にまで悪臭が広がることもあります。

イタチも鳥獣保護法に守られているため、許可なしに捕獲・駆除はできません。

アライグマ

アライグマは、見た目がかわいらしい動物ですが、性格は非常に獰猛です。

ペットや家畜を襲うことがあり、人間にも噛みつくことがあるため、屋根裏に住み着くと危険な存在になります。

さらに、フンや尿による被害も大きく、感染症のリスクも高まります。アライグマは手先が器用なため、簡単な蓋や網なら外して侵入することもあります。

コウモリ

コウモリは、屋根裏に住み着く動物の中でも特に小さな隙間から侵入できる厄介な害獣です。

1〜2cmほどの穴があれば、群れで屋根裏に入り込んでしまいます。コウモリのフンには、病原菌が含まれていることが多く、健康被害を引き起こす可能性があるため注意が必要です。

日本でよく見られるアブラコウモリは、都市部の住宅地にも多く生息しており、屋根裏に住み着くケースが増えています。

ポイント

屋根裏に動物が住み着く原因は、安全で暖かく、エサ場に近い環境だからです。

動物たちは、小さな隙間から簡単に侵入し、巣を作ってしまいます。

特に、ネズミやハクビシン、アライグマなどは、屋根裏に住み着くことで騒音や悪臭、健康被害を引き起こすため、早めの対策が必要です。

次回は、動物がどこから侵入しているのかを見極める方法について詳しく解説します。

屋根裏への侵入経路を特定する方法

屋根裏に住み着く動物を追い出すためには、まずどこから侵入しているのかを特定することが重要です。

いくら駆除しても、侵入経路を放置してしまうと、また新たな動物が入り込んでしまうからです。ここでは、屋根裏に動物が侵入しやすい経路と、それを見つけるための調査方法について詳しく解説します。

動物が侵入する主な経路

屋根裏には、人が気づきにくい隙間や開口部がたくさんあります。

これらのわずかな穴や隙間を利用して、動物たちは屋根裏へと入り込んでいるのです。特に注意すべき侵入経路を紹介します。

屋根裏の通気口

屋根裏には換気のための通気口があります。この通気口は、家の湿気を逃がすために必要ですが、適切な対策をしていないと、動物たちの侵入口になってしまいます。

特にハクビシンやアライグマのような中型の動物は、この通気口を押し広げて侵入することがあります。

また、小型のネズミもここから簡単に入り込むことができるため、金網などを設置して侵入を防ぐ必要があります。

換気扇の隙間

換気扇やその周辺にあるダクトの隙間も、動物の侵入経路になりやすい場所です。

ネズミやコウモリは、ほんの数センチの隙間があれば簡単に入り込むことができます。特にコウモリは、1~2cm程度のわずかな穴があれば侵入可能です。

換気扇のカバーが外れていたり、破損していたりする場合は、すぐに補修することをおすすめします。

排水管・電柱の引き込み口

屋根裏に動物が侵入するルートとして意外に見落としがちなのが、排水管や電柱の引き込み口です。

これらの場所は細長い隙間ができやすく、イタチのような細身の動物が侵入することがあります。イタチは警戒心が強く、なかなか姿を見せませんが、一度屋根裏に入り込むと夜間に活発に動き回ります。

屋根裏から足音が聞こえる場合は、このあたりの隙間を重点的にチェックするとよいでしょう。

壁のひび割れや屋根の隙間

壁にできたひび割れや、屋根と壁の接合部分にある隙間も、動物たちにとっては格好の侵入経路です。

特に築年数が古い家では、建物の劣化によって亀裂や隙間ができやすくなっています。これらの隙間は、ネズミやコウモリだけでなく、ハクビシンやアライグマなどの中型の動物にも狙われやすい場所です。

侵入経路の調査方法

屋根裏に動物が住み着いているかどうかを判断するには、いくつかの調査方法があります。自分でできる簡単なチェック方法を紹介します。

フン・足跡の確認

屋根裏に動物がいる場合、必ずフンや足跡が残っています。動物の種類によってフンの形や特徴が異なるため、これを確認することで侵入している動物を特定できます。

- ネズミのフン:小さく細長い形をしており、黒っぽい色。

- ハクビシンのフン:やや大きめで、果物の種が混じっていることが多い。

- イタチのフン:細長く水分が多めで、強い悪臭がある。

- アライグマのフン:太めで長く、動物の骨や昆虫の羽が含まれることもある。

- コウモリのフン:細かくパサパサしており、崩れやすい。

また、足跡が残っていることもあります。ネズミは小さな足跡が点々と続き、ハクビシンやアライグマは手のひらのような形をした足跡を残します。

屋根裏のホコリの溜まった場所や、通気口の周辺をよくチェックしてみましょう。

夜間の足音チェック

多くの屋根裏に住み着く動物は夜行性です。そのため、夜になると活発に動き回り、足音や物音を立てることがあります。

夜間に屋根裏からガサガサと音がする場合、動物が侵入している可能性が高いです。

- 小刻みな足音:ネズミの可能性が高い。

- ドスドスと重い足音:ハクビシンやアライグマの可能性。

- 飛び跳ねるような音:イタチが走り回っている可能性。

- 羽ばたく音:コウモリが潜んでいる可能性。

こうした音が聞こえたら、侵入経路を探し出し、適切な対策を講じる必要があります。

臭いの有無

動物が屋根裏に住み着くと、特有の獣臭が発生します。フンや尿が原因で、アンモニア臭のような強烈な臭いが漂うことがあります。

特にハクビシンやイタチは、同じ場所に排泄を繰り返すため、放置していると屋内にまで悪臭が広がることがあります。

また、動物の死骸が屋根裏にある場合、腐敗臭が発生することもあります。このような臭いを感じたら、屋根裏の点検を行い、早急に対策を取ることが必要です。

ポイント

屋根裏に動物が侵入しているかどうかを判断するには、まず侵入経路を特定することが重要です。

通気口や換気扇の隙間、壁のひび割れなど、さまざまな場所から動物は入り込んでいます。侵入しているかどうかを確認する方法として、フンや足跡のチェック、夜間の物音の確認、獣臭の有無を調べることが効果的です。

屋根裏の動物被害を防ぐためにも、定期的な点検と早めの対策を心がけましょう。

屋根裏への侵入を防ぐ対策

屋根裏に動物が住み着くと、騒音や悪臭、家の損傷などさまざまな被害をもたらします。

しかし、一度追い出しても侵入経路がそのままだと、再び戻ってくる可能性があります。そのため、動物が入れない環境を作ることが重要です。

ここでは、屋根裏への侵入を防ぐための具体的な対策について解説します。

侵入経路をふさぐ方法

動物の侵入を防ぐには、まず出入り口を完全に塞ぐことが必要です。

屋根裏には小さな隙間や通気口が多く、そこを通って動物たちは入り込んでしまいます。しっかりとした対策を行い、侵入を防ぎましょう。

金網や防獣ネットを設置する

屋根裏の通気口や換気口は、湿気を逃がすために必要ですが、そのままにしておくと動物たちの侵入口になってしまいます。そこで、金網や防獣ネットを設置し、侵入を防ぐことが有効です。

-

通気口や換気口にはパンチングメタルを使用する

パンチングメタルは、頑丈な金属製の板に細かい穴が開いたものです。これを取り付けることで、通気性を確保しながら動物の侵入を防ぐことができます。 -

壁の穴やひび割れには害獣侵入防止パテを使用する

小さな隙間からでも動物は入り込めるため、壁や天井のひび割れは放置しないようにしましょう。害獣侵入防止パテは柔軟性があり、乾燥すると固まるので、小さな隙間をしっかり塞ぐことができます。

隙間を完全に塞ぐ

動物はわずかな隙間があれば侵入することができます。それぞれの動物が通れるサイズを知っておくと、どのような対策が必要なのかがわかります。

-

ハクビシンは8cmの穴があれば侵入可能

ハクビシンは意外と細身で、思った以上に小さな穴から入り込むことができます。特に、屋根と壁の隙間や換気口の周辺には注意が必要です。 -

ネズミは2cmの隙間があれば侵入可能

ネズミは非常に小さな隙間から侵入します。わずか2cmの穴でも簡単に通り抜けるため、壁や床の隙間、配管の周りなどを重点的にチェックし、防獣シール材などでしっかり埋めておきましょう。 -

壁の亀裂や屋根の隙間は防獣シール材で補修

壁のひび割れや屋根の隙間は放置すると拡大しやすいため、防獣シール材を使って修復しましょう。特に、屋根の端や雨どい周辺は動物の侵入口になりやすいので、念入りに確認することが大切です。

忌避剤を活用する

侵入経路を塞いだ上で、さらに動物が寄りつかないように忌避剤を活用するのも効果的です。動物は特定の音や臭いを嫌がるため、それらを利用して追い払うことができます。

超音波発生器を設置する

超音波発生器は、人間には聞こえない周波数の音を出すことで、動物を寄せ付けない効果があります。

ネズミやコウモリに特に有効で、屋根裏に設置することで、侵入を防ぐことができます。ただし、動物によっては慣れてしまうこともあるため、定期的に設置場所を変えるのがポイントです。

獣よけスプレー(カプサイシン・ハーブ系)

動物たちは嗅覚が非常に敏感です。そのため、カプサイシン(唐辛子の成分)やハーブの強い香りを含んだスプレーを使用すると、侵入を防ぐことができます。

屋根裏や通気口の周りに散布することで、動物が嫌がって近寄らなくなります。

オオカミ尿(ウルフピー)

オオカミはネズミやアライグマ、ハクビシンなどの天敵にあたるため、その尿の匂いを利用した忌避剤が市販されています。

動物たちは本能的にオオカミの存在を恐れるため、屋根裏や侵入しやすい場所に設置することで、効果的に追い払うことができます。

動物のエサ場をなくす

動物が屋根裏に住み着く理由の一つに、「エサが近くにあること」が挙げられます。つまり、エサになるものを取り除くことで、動物の侵入を防ぐことができます。

庭やベランダの食べ残しを放置しない

庭やベランダに残った食べ物の匂いが、動物を引き寄せる原因になります。特にハクビシンやアライグマは雑食性で、果物や野菜などを好んで食べます。

食べ残しはすぐに片付け、エサ場を作らないようにしましょう。

ペットフードや生ゴミを外に置かない

屋外にペットフードを放置すると、それを狙って動物が集まってしまいます。

また、生ゴミの匂いも動物を引き寄せるため、ゴミの管理は徹底することが大切です。蓋付きのゴミ箱を使用するか、夜間は屋内に保管するなどの対策を取りましょう。

ポイント

屋根裏に動物が侵入するのを防ぐには、まず侵入経路をしっかりと塞ぐことが重要です。

通気口や換気口には金網を設置し、壁のひび割れや隙間を補修して、動物が入り込む隙をなくしましょう。

さらに、忌避剤を活用して動物を寄せ付けない工夫をすることで、より効果的な対策になります。また、エサ場を作らないことも大切です。食べ残しや生ゴミの管理を徹底し、動物を引き寄せないようにしましょう。

これらの対策を組み合わせて実施することで、屋根裏の動物被害を防ぎ、快適な住環境を維持することができます。

屋根裏の動物駆除は自分でできる?業者に依頼すべき?

屋根裏に動物が住み着いてしまうと、騒音や悪臭、建物の損傷といった被害が発生します。

そのため、早急に駆除しなければなりません。しかし、駆除には「自分でできるもの」と「専門業者に依頼したほうがいいもの」があります。ここでは、それぞれの対策について詳しく解説します。

自分でできる対策

自力で駆除できるケースもありますが、動物の種類によって対策が異なります。自分で対応する場合、動物の特性に合った方法を選びましょう。

ネズミ対策:粘着シートや捕獲器の設置

ネズミは繁殖力が強く、すぐに数が増えてしまいます。早めの対策が重要です。自分で駆除する場合は、粘着シートや捕獲器を活用しましょう。

- 粘着シート:ネズミの通り道に設置すると、動きを封じ込めることができます。ただし、複数枚を広範囲に設置することが必要です。

- 捕獲器:箱型のトラップを使用すると、生け捕りにして外へ放つこともできます。できるだけネズミの通り道やフンがある場所に設置しましょう。

また、食べ物を放置しない、ゴミをしっかり密閉するなど、ネズミが寄りつかない環境を作ることも重要です。

ハクビシン・アライグマ対策:光や音での撃退

ハクビシンやアライグマは夜行性で、暗くて静かな場所を好みます。そのため、屋根裏に強い光を当てたり、音を鳴らしたりすることで追い払うことが可能です。

- 強い光を当てる:害獣対策用のLEDライトやストロボを設置すると、動物が驚いて逃げることがあります。

- 音での撃退:超音波発生器やラジオの音を流すのも効果的です。ただし、動物によってはすぐに慣れてしまうため、定期的に設置場所や音の種類を変えるとよいでしょう。

イタチ対策:強い臭いの忌避剤を使う

イタチは嗅覚が発達しており、強い臭いを嫌います。そのため、忌避剤を使うことで、侵入を防ぐことができます。

- カプサイシン入りの忌避剤:唐辛子由来の成分を含むスプレーは、イタチが嫌がる臭いを発するため効果的です。

- 木酢液やハーブ系スプレー:木酢液やミント系のスプレーも、イタチの撃退に役立ちます。

ただし、忌避剤は効果が持続しないことがあるため、こまめに散布する必要があります。

自分での駆除が難しいケース

すべての動物が自力で駆除できるわけではありません。以下のような場合は、無理に対処しようとせず、専門業者に依頼するのが賢明です。

鳥獣保護法により勝手に駆除できない動物

ハクビシン・アライグマ・イタチなどは「鳥獣保護法」の対象となっているため、勝手に捕獲・駆除を行うことは禁止されています。

許可を得ずに捕獲すると、法律違反になることもあります。専門業者に依頼すれば、適法に駆除を行うことができます。

複数の動物が侵入している場合

屋根裏にいるのが1種類の動物とは限りません。例えば、「ネズミとハクビシン」や「イタチとアライグマ」のように、複数の動物が同時に侵入していることもあります。

このような場合、自力で対応するのは難しくなります。それぞれの動物に適した対策を取る必要があるため、専門知識を持つ業者に依頼するのが安全です。

巣が屋根裏の奥にある場合

屋根裏の奥深くに巣が作られてしまっていると、素人では対応が困難になります。

特にフンや尿が大量に堆積している場合、そのままにしておくと衛生面での問題が発生します。悪臭やダニ・ノミの発生源となるため、徹底的な清掃が必要です。

専門業者に依頼すれば、駆除だけでなく、清掃・消毒まで対応してもらえます。

害獣駆除業者に依頼するメリット

自分での駆除が難しいケースでは、専門業者に依頼するのが最も確実な方法です。業者に頼むことで得られるメリットを紹介します。

安全かつ確実な駆除が可能

動物によっては攻撃的なものもいるため、自分で駆除しようとして逆にケガをするリスクがあります。

専門業者は、適切な方法で安全に駆除を行うため、危険を回避することができます。また、業者は経験豊富なため、再発しないように適切な処置を施してくれます。

再発防止対策をセットで行ってくれる

害獣を駆除するだけではなく、再び侵入されないように対策を取ることも重要です。業者に依頼すれば、以下のような再発防止策を実施してもらえます。

- 侵入経路の封鎖(金網の設置、防獣パテの使用)

- 屋根裏の消毒・清掃(フンや尿の除去、除菌作業)

- 定期点検・メンテナンス(再発の有無をチェック)

これらの対策を徹底することで、害獣被害を長期的に防ぐことができます。

害獣駆除の法律に従った適切な対応ができる

ハクビシンやアライグマなど、法律で保護されている動物を勝手に駆除することは違法となります。専門業者に依頼すれば、許可申請を行った上で、法律に則った適切な方法で駆除してもらえます。

ポイント

屋根裏に侵入した動物の駆除は、自分でできるケースと業者に依頼すべきケースがあります。

ネズミやイタチの初期対策なら自分で行うことも可能ですが、複数の動物がいる場合や巣が奥深くにある場合は、専門業者に頼むのが安心です。

業者に依頼すれば、安全かつ確実な駆除ができるだけでなく、再発防止策までセットで対応してもらえます。屋根裏の動物被害に悩んでいる場合は、早めに対策を取ることが大切です。

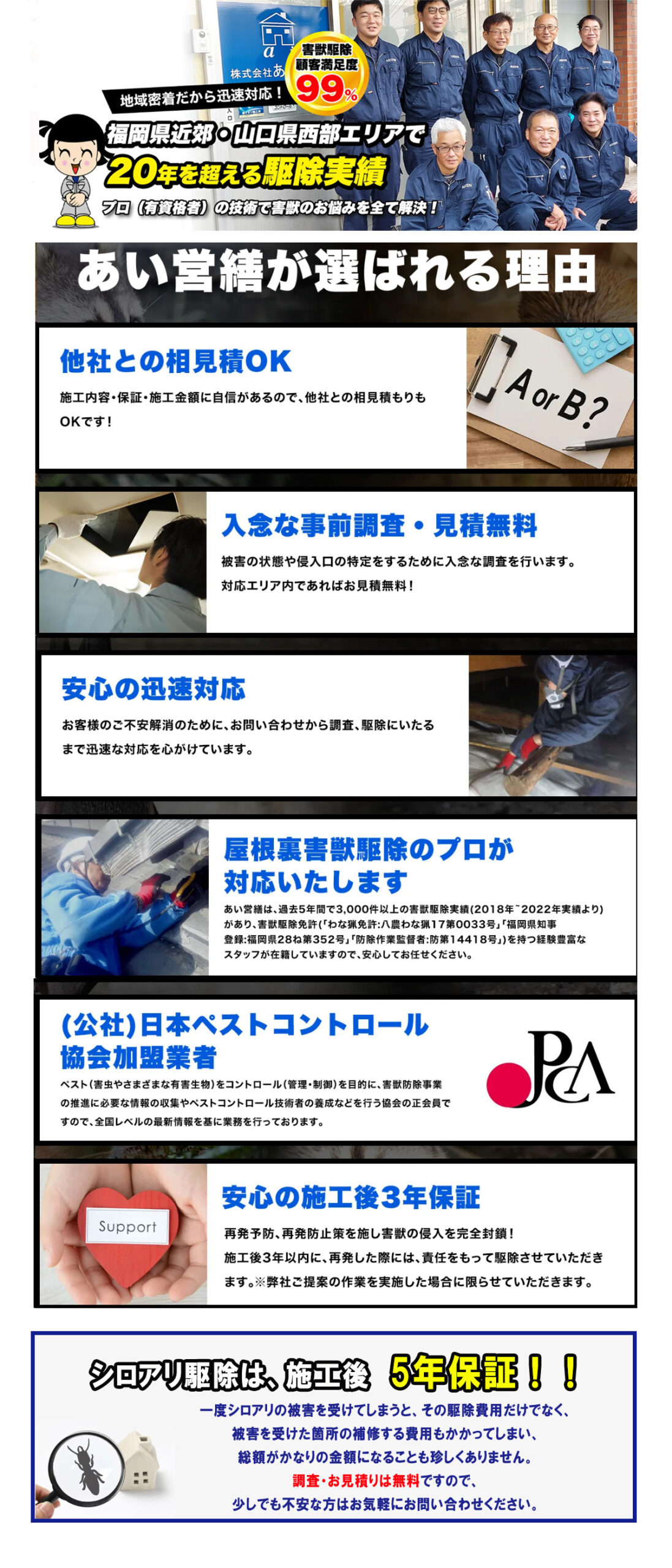

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「害獣駆除」ならお電話1本で駆け付けます!

0120-640-551

最後に.

こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。

【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?

最後までお読みいただきましてありがとうございました。