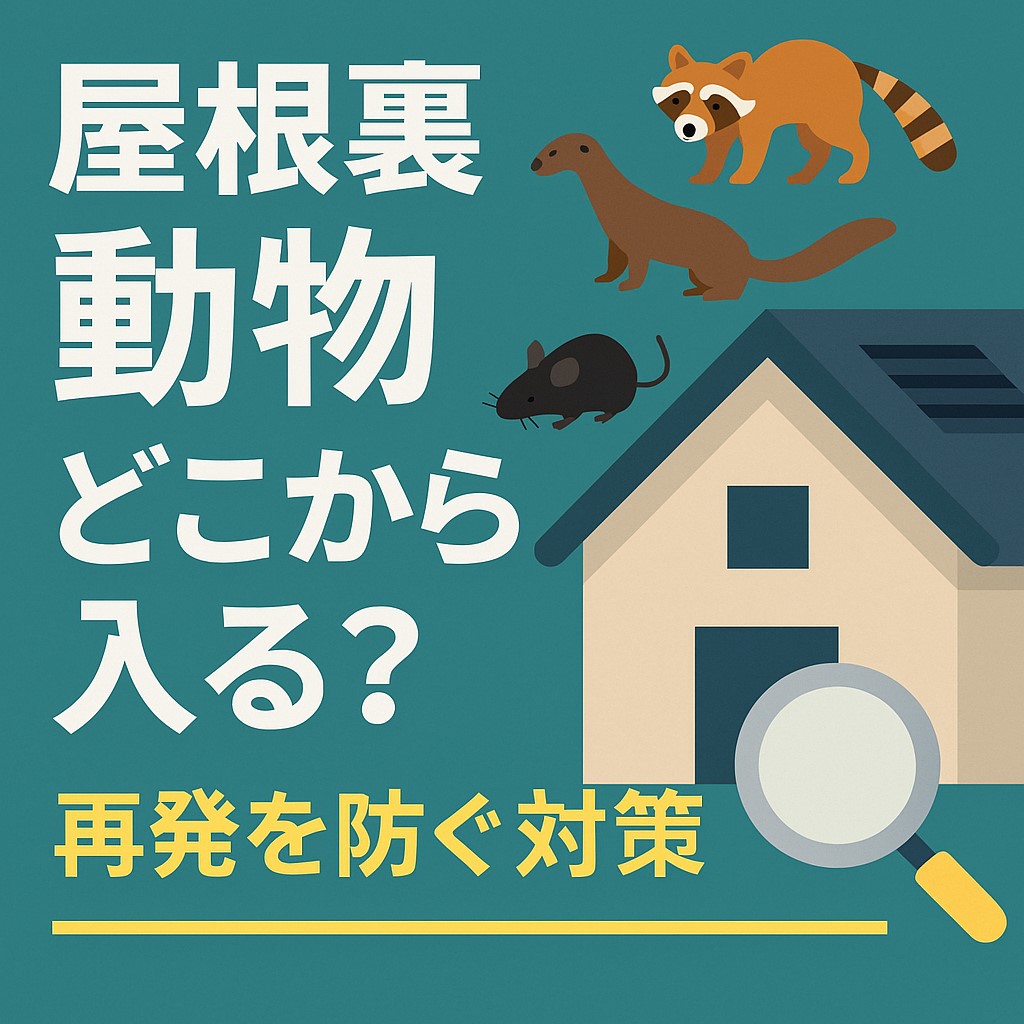

「夜になると天井裏から足音のような音がする」「ゴソゴソと物音がして眠れない」——そんな経験をされたことはありませんか?

このような症状に気づいたとき、まず思い浮かぶのは「もしかして動物が入り込んでいるのでは…」という不安かもしれません。

実際、住宅の屋根裏や天井裏には、ネズミやイタチ、ハクビシン、アライグマなどの野生動物が侵入するケースが増えています。

彼らはほんの小さな隙間からでも入り込み、棲みつくとフンや尿による悪臭、断熱材の損傷、ダニの発生など、多くのトラブルを引き起こします。

しかも、動物たちは一度住みつくと同じ場所を気に入って繰り返し戻ってくる習性があるため、一時的に追い出すだけでは不十分。

再発を防ぐためには、侵入口を特定し、確実に封鎖することが重要です。

この記事では、「屋根裏に動物がどうやって入ってくるのか」「どこをチェックすればいいのか」そして「侵入を防ぐための具体的な対策」まで、わかりやすく解説していきます。

不安を解消し、安心できる暮らしを取り戻すための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

記事のポイント

●屋根裏に侵入する動物の種類と足音の特徴がわかる。

●自分でできる侵入口の確認方法が理解できる。

●動物による被害のリスクと再発防止策が学べる。

●信頼できる業者の選び方と相談の重要性がわかる。

足音でわかる!代表的な動物と特徴

屋根裏から聞こえる足音には、それぞれの動物の特徴が現れます。

音の種類、時間帯、リズムや重さを手がかりにすると、「何が棲みついているのか」がある程度判断できます。

ここでは、特に屋根裏に侵入しやすい3種類の動物——ネズミ、イタチ・ハクビシン、アライグマ——について、音の特徴と見分け方をご紹介します。

ネズミ:カサカサ、チョロチョロ音(夜)

ネズミが出す音は「カサカサ」「チョロチョロ」といった小さく軽い音が特徴です。

音が素早く動いているように感じる場合は、ネズミの可能性が高いです。

また、ネズミは夜行性のため、夜間に活動することが多く、日中はほとんど物音がしません。

天井裏や壁の中を移動する際に、かすかな足音や何かをかじる音が聞こえることもあります。

発見のポイントは、以下のような痕跡です:

-

小さな黒っぽいフンが点々と落ちている

-

壁や柱にかじり跡がある

-

台所まわりの食べ物がかじられている

ネズミは繁殖力が非常に高いため、1匹でも見つけたら早急に対策が必要です。被害が広がる前に侵入口を特定し、封鎖と駆除を行いましょう。

イタチ・ハクビシン:ドタドタ、走り回る音

「ドタドタ」「バタバタ」といった比較的大きめの音が天井から聞こえてくる場合、イタチやハクビシンの可能性があります。

この2種は体がネズミよりも大きく、天井裏を勢いよく走り回るような動きが特徴です。

また、どちらも夜行性で、人が寝静まる夜中に活発になります。

音のほかにも以下のようなサインが見られます:

-

強い動物臭がする(特にイタチは臭腺を持つためかなり臭う)

-

天井に茶色いシミができている

-

フンのサイズが大きめで一定の場所にまとまっている

ハクビシンのフンは1か所に繰り返しする習性があるため、「溜めフン」が見つかったら要注意です。

また、ハクビシンは顔に白い線があり見た目で区別されますが、音や被害だけでは判断しにくいため、痕跡の確認が重要です。

アライグマ:重めで断続的な足音

「ドスッ、ドスッ」といった重量感のある足音が聞こえた場合、アライグマの可能性が考えられます。

ネズミやイタチよりも体が大きいため、動いたときの振動や音もよりはっきりと聞こえます。

アライグマは基本的に夜行性ですが、昼間にも活動することがあるため、時間帯に関係なく音がする場合は要注意です。

以下のような特徴も観察されます:

-

爪でひっかく「ガリガリ」という音が聞こえる

-

「クゥー」「グゥー」といった鳴き声をともなうことがある

-

天井に穴が開いていたり、断熱材が荒らされている

アライグマは非常に賢く、手先も器用なため、通風口のカバーをこじ開けたり、屋根材を持ち上げて侵入したりすることもあります。

また、攻撃的な性質を持ち、人に危害を加えることもあるため、自力での対処はおすすめできません。

足音から動物の種類をある程度推測することで、適切な対策の方向性が見えてきます。

次の章では、実際にどのような場所から侵入されるのかを詳しく解説していきます。どこをチェックすべきか、見落としがちなポイントも含めてご紹介します。

自分でできる侵入口の確認方法

屋根裏に動物がいるかもしれないと思ったら、まずはどこから侵入しているのかを調べることが大切です。

「侵入口さえわかれば、自分で応急処置ができる」「業者に頼むときの説明がスムーズになる」といったメリットがあります。

ここでは、自宅で手軽にできるチェック方法を2つご紹介します。

目視とライトチェックのポイント

まずは日中に行う目視チェックから始めましょう。

動物は人の目が届かないようなわずかなすき間からでも入り込んできます。特に注意して見るべき場所は以下の通りです。

-

屋根と壁の接合部(軒下)

-

通気口や換気フードまわり

-

雨どい付近の屋根材の浮き

-

エアコンや給湯器の配管まわり

-

軒天(のきてん)や破風板のすき間

これらの部分に、3cm程度のすき間や穴があれば、小動物(ネズミ・イタチ・ハクビシンなど)は侵入できてしまいます。

日差しが差し込む日中に、懐中電灯を使って暗がりを照らしながら丁寧に観察するのがコツです。

また、外壁の汚れ方もヒントになります。

同じ場所に何度も通っていると、動物の毛や脂で壁が黒ずんでいたり、爪のひっかき傷があったりします。

「フンのようなものが落ちている」「においが強い」など、ちょっとした異変も見逃さないようにしましょう。

夜間の録音・防犯カメラ活用法

日中の目視ではわからない場合や、夜に物音がしている場合には、夜間の音や動きを録音・録画する方法が有効です。

まず試してほしいのが、スマホやICレコーダーでの録音です。

天井裏に近い部屋の床や天井付近に録音機器を置いておくだけで、足音や鳴き声が記録できることがあります。

夜中に物音がした時間帯をメモしておくと、後の調査にも役立ちます。

さらに、赤外線対応の防犯カメラを設置するのもおすすめです。最近では、家庭用でも手頃な価格のものが多数あり、簡単に取り付けできます。

屋根裏や出入り口になりそうな場所を撮影しておけば、映像で動物の姿や行動を確認できる場合があります。

映像や音声を記録しておけば、業者に依頼する際にも「この時間にこういう音がしました」と具体的に説明できるため、調査や見積もりがスムーズになります。

侵入口の確認は、害獣対策の第一歩です。

放置せず、少しでも気になる異変があれば「まずは目で見て、耳で聞いて」、状況をつかんでおくことが、被害を最小限に食い止めるポイントです。

次は、実際に侵入されやすい場所を詳しく見ていきましょう。どこに注意を払えばいいのかを整理してお伝えします。

放置NG!侵入動物による被害とは?

屋根裏に動物が住みついたまま放置していると、知らず知らずのうちに深刻な被害が広がってしまいます。

物音に慣れてしまい、つい放置してしまいがちですが、「気づいたときには大きなトラブルになっていた…」というケースも少なくありません。

ここでは、実際に起こりやすい2つの被害について詳しく紹介します。

フン尿による悪臭・腐食・健康被害

屋根裏に動物が長期間すみつくと、最も多いのが「フン尿による悪臭」です。

とくにネズミやハクビシン、イタチなどの小動物は同じ場所に繰り返しフンをする習性があり、その臭いは時間とともに強くなります。

悪臭が部屋までしみ出してくるだけでなく、尿やフンに含まれるアンモニア成分が木材や断熱材を腐食させてしまうこともあります。

さらに怖いのが、健康被害です。

-

フンに潜む病原菌やカビが空気中に舞うことで、アレルギーや喘息の悪化

-

フンに湧くダニやノミが人間に寄生し、かゆみ・皮膚炎・発疹などの症状を引き起こす

-

ハクビシンやコウモリのフンに含まれる菌によって、ヒストプラズマ症(呼吸器系の感染症)を引き起こすことも

つまり、放置しておくことで「家も人も傷つく」という二重のリスクが生まれてしまうのです。

断熱材の破壊や配線トラブル

もうひとつの大きな問題は、屋根裏の設備や構造に直接ダメージが及ぶことです。

動物たちはフカフカした断熱材を巣作りに使うために引きちぎったり、掘り起こしたりします。

断熱材が損傷すれば、冷暖房の効率が落ちて電気代が上がるだけでなく、夏は暑く冬は寒い家になってしまいます。

さらに、ネズミは本能的にものをかじる習性があるため、電気配線をかじってしまうケースも非常に多いです。

これによりショートや漏電が起き、最悪の場合、火災の原因になる可能性すらあります。

実際に、天井裏からの火災の原因が「ネズミによる配線の破損」だったという報告は、全国でたびたび見られます。

このように、侵入した動物を放っておくと、臭いだけでは済まず、「家の機能」や「家族の健康」にまで大きな影響を与えます。

次章では、被害を食い止めるための“封鎖”と“再発防止”の具体策についてご紹介します。

今のうちにできる対策をしっかり押さえておきましょう。

再発を防ぐ!封鎖・清掃・対策のコツ

一度動物が屋根裏に侵入すると、「追い出して終わり」ではありません。

侵入口がそのままだと、またすぐに戻ってきてしまう可能性が高くなります。

また、フン尿の臭いが残っていると、他の個体も寄ってきやすくなります。

ここでは、侵入口の封鎖、徹底した清掃と消毒、そして再発を防ぐ対策について、具体的な方法を解説します。

侵入口の封鎖は金網やパンチングメタルで

再侵入を防ぐためのもっとも効果的な方法は、侵入口を確実にふさぐことです。

動物はほんのわずかなすき間でも出入りできるため、隙のない施工が重要です。

おすすめの素材は以下の通りです。

-

パンチングメタル(穴あき金属板)

丈夫で通気も確保できる。通気口や換気フードに最適。 -

ステンレス製の金網

柔軟性があるので、配管まわりや曲面の封鎖に便利。 -

シーリング材や防獣用パテ

壁の小さなすき間や、コーキング処理に活用。

封鎖作業を行う際のポイントは、すでに中に動物が残っていないか確認してから封鎖することです。

うっかり閉じ込めてしまうと、屋根裏で暴れたり、死骸が残って別のトラブルを招くこともあります。

念のため数日間、忌避剤などで追い出しを行ってから封鎖に移るのが理想です。

清掃・消毒でニオイも完全除去

フンや尿のニオイが残っていると、たとえ侵入口をふさいでも動物がニオイを頼りに戻ってくることがあります。

そのため、封鎖と同時に「清掃と消毒」も欠かせない作業です。

清掃のポイントは次の通りです:

-

フンや巣材の除去は手袋とマスクを装着して行う

-

消毒には動物用ウイルス除去スプレーや次亜塩素酸水を使用

-

臭いが残りやすい断熱材などは交換を検討

また、床材や天井板まで汚染されている場合は、専門業者に頼む方が安全かつ確実です。

自力では難しい場所の消毒や消臭も、プロであれば丁寧に対応してくれます。

忌避剤や超音波機器の併用も効果的

さらに再発防止策としておすすめなのが、忌避剤や超音波機器の併用です。

これらは侵入口まわりや過去に被害のあった場所に設置しておくことで、「二度と近づきたくない環境」を作り出します。

代表的な忌避グッズはこちら:

-

ハッカ油スプレーや木酢液スプレー(自然由来の強いにおい)

-

市販の害獣用忌避剤(粒状やジェルタイプ)

-

超音波発生装置(人には聞こえない不快音で追い払う)

ただし、忌避剤や超音波は「根本的な解決」にはなりません。

あくまで補助的な対策と考え、封鎖や清掃とセットで活用することが大切です。

これらの「封鎖」「清掃」「補助対策」の3ステップをしっかり行うことで、再侵入のリスクを大幅に下げることができます。

次の章では、専門業者に依頼するメリットや選び方についてご紹介します。

自力での対応が難しい場合は、信頼できるプロの力を借りるのが安心です。

業者に依頼するメリットと選び方

屋根裏に動物が侵入してしまったとき、「自分でなんとかしよう」と思う方も多いかもしれません。

しかし、被害の状況によっては自力での対処が難しく、むしろリスクを高めてしまうこともあります。

そんなときに頼れるのが、害獣駆除の専門業者です。ここでは、業者に依頼するメリットと、失敗しない業者選びのポイントを解説します。

法律・安全面での安心感

まず知っておきたいのは、動物によっては法律によって捕獲・駆除の方法が制限されているという点です。

たとえば、イタチ(メス)やアライグマ、ハクビシンなどは「鳥獣保護管理法」や「外来生物法」の対象であり、勝手に捕まえたり殺処分することは法律違反となる可能性があります。

違法に駆除を行ってしまうと、懲役や罰金といった罰則が科せられることもあります。

また、動物によっては攻撃的な行動を取ることもあるため、無防備に近づくと噛まれたり引っかかれたりするリスクもあります。

その点、専門の駆除業者は法律や安全対策の知識を持ち、適切な方法で作業を進めてくれます。

作業前の調査から、追い出し・封鎖・清掃まで一貫して対応してくれるので安心です。

無料調査や再発保証がある業者を選ぶ

業者に依頼するとなると気になるのが「費用」と「対応の質」ですよね。

ここでは、失敗しないための選び方をいくつかご紹介します。

選ぶポイントは次の通りです:

-

現地調査や見積もりが無料であること

実際に建物の状態を見たうえで、どのような対策が必要かを丁寧に説明してくれる業者は信頼できます。 -

再発保証がついているかどうか

施工後、一定期間内に再度侵入があった場合に無料で対応してくれる保証があると、安心感が違います。 -

明朗会計で追加費用がかからないこと

見積書に含まれていない作業をあとから請求されるケースもあるため、事前に確認が必要です。 -

口コミや評判をチェック

ネットのレビューや、過去の施工事例を確認しておくと判断材料になります。

また、住んでいる地域の自治体によっては、害獣相談や一部費用補助を受けられる場合もあるため、まずは役所に問い合わせてみるのもおすすめです。

無理に自分だけで対処しようとせず、早めに専門家に相談することが、被害を最小限に抑えるカギです。

次の章では、記事のまとめとして、今回紹介した再発防止策をおさらいします。

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「害獣駆除」ならお電話1本で駆け付けます!

0120-640-551

侵入口の発見が再発防止のカギ!

屋根裏からの足音や物音は、「ちょっと気になる」だけで済ませてしまいがちですが、放置することで被害はどんどん広がってしまいます。

動物たちは一度気に入った場所には何度でも戻ってくるため、追い出すだけでは根本的な解決にはなりません。

もっとも大切なのは、どこから入っているのか=侵入口をしっかり見つけ出すことです。

そしてその部分を、金網やパンチングメタルなどで確実に封鎖することが再発防止の最大のポイントになります。

また、動物が残していったフンや尿のニオイをそのままにしておくと、別の個体が寄ってくる原因にもなります。

清掃や消毒、さらには忌避対策も組み合わせて「二度と来たくない環境」をつくることが重要です。

「見つけられるか不安」「対処が難しそう」という場合は、早めに専門業者へ相談するのがおすすめです。

無料調査や再発保証のある業者も多く、安心して任せることができます。

屋根裏の静けさと安心を取り戻すためにも、今できる対策を一歩ずつ進めていきましょう。

最後に.

こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。

【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?