「えっ、なにこれ!?」

そんな声が出てしまうほど驚くのが、部屋でムカデに遭遇したときではないでしょうか。

見た目のインパクトもさることながら、ムカデは動きが速く、毒も持っているため、怖いし焦るしでとにかく厄介です。

多くの方が「どうやって退治すればいいの?」「叩いていいの?」「また出てきたらどうしよう…」と不安を抱えて検索しているはずです。

実は、ムカデには確実に退治できる殺し方と、二度と近づけないための予防法があります。

このブログでは、ムカデが出たときにすぐ使える「正しい殺し方」から、再発を防ぐ「侵入予防のコツ」までをわかりやすく紹介していきます。

どれも今すぐできる内容ばかりなので、ムカデで困っている方はぜひ最後まで読んで参考にしてください。

一度知っておけば、次にムカデが出たときも落ち着いて対応できるようになりますよ。

記事のポイント

●ムカデを安全に退治する具体的な方法がわかる。

●ムカデを潰してはいけない理由が理解できる。

●ムカデが好む環境と侵入を防ぐ対策がわかる。

●自力で難しいときの業者相談の目安が理解できる。

ムカデを安全に殺す方法【家の中編】

家の中でムカデを見つけたとき、パニックになってしまうのは無理もありません。動きは速く、見た目も怖い。しかも噛まれたら痛いと聞くと、なおさら冷静ではいられませんよね。

でも大丈夫。ここでは、家にあるものでムカデを安全に、しかも確実に退治する方法をご紹介します。すぐに使える具体的な手段を、3つのパターンに分けて解説します。

熱湯での駆除:最も確実な方法

ムカデを確実に仕留めたいなら、熱湯をかけるのが最も効果的です。高温に弱いムカデは、80〜90℃以上のお湯をかけると瞬時に動かなくなります。

殺虫剤が手元にないときでも、家にあるもので対応できるので非常に便利です。

実際の手順:

-

ポットや電気ケトルでお湯を沸かす

-

ムカデに直接かける(必ず距離をとって慎重に)

-

熱湯が床に飛び散らないよう、できれば新聞紙などで養生しておくと安心

注意点:

-

フローリングや畳に熱湯をかけると変形・変色する可能性があります

-

誤って自分にかからないよう、やけどに注意しましょう

-

必ず安全な体勢で行うこと(高い所に登っての作業は避ける)

熱湯は即効性があり、薬剤を使いたくない場合にもおすすめです。

スプレー・市販薬を使う方法

次におすすめなのが、市販の殺虫スプレーを使う方法です。種類によって即効性や持続効果に違いがあるため、状況に応じて使い分けましょう。

主なスプレーの違い:

-

ゴキジェット(凍結タイプ以外):ムカデにも効果あり。すぐに動きを止めたいときに便利。

-

ムカデ専用スプレー(例:ムカデコロリ):忌避効果もあり、侵入口にもまいておける

-

冷凍スプレー(瞬間冷却タイプ):薬剤を使いたくない人向け。凍らせて動きを止めるだけで、殺虫力は低め。

効果的な使い方:

-

ムカデを見かけたら、距離をとってスプレーする(10~15秒が目安)

-

その場で仕留めたら、ティッシュや新聞紙などで回収し、密閉して廃棄

-

スプレー後は必ず換気をし、床や壁の薬剤を拭き取る

ムカデ用にひとつスプレーを常備しておくと、いざというときに安心です。

洗剤やドライヤーを使った代用方法

すぐに熱湯もスプレーも用意できない…というときに使えるのが、家庭用洗剤やドライヤーを使った応急処置です。

台所用洗剤を使う方法:

-

中性洗剤(食器洗い用)を水で薄めてスプレーボトルに入れる

-

ムカデに向けて直接噴射

-

呼吸器官に作用して動きを鈍らせることができる

これは完全に仕留めるというより「動きを止める」ための方法です。落ち着いて処理できる時間を稼ぐ手段として使えます。

ドライヤーを使う方法:

-

温風を最大にして、ムカデに風を当てる

-

熱風で弱らせつつ、動きを封じる

ただし、距離が近すぎると反撃されるリスクがあるため、無理に接近しての使用は避けるようにしましょう。

隙間をふさぐ・湿気を減らす「侵入させない工夫」

いくら忌避剤をまいても、ムカデが自由に出入りできるすき間があっては効果も半減します。物理的に侵入させない工夫をあわせて行うことが、“最強の対策”になります。

具体的な対策ポイント:

-

すき間ふさぎ(封鎖対策):

-

防虫パテでエアコン配管の穴を密閉

-

隙間テープを玄関ドア・窓サッシに貼る

-

換気口に金網やパンチングメタルを取り付ける

-

-

湿気対策:

-

浴室やキッチンは使用後に換気扇を30分以上回す

-

床下や押し入れには除湿剤を設置

-

雨が続いた後はベランダや外構の水たまりをチェックし、乾燥させる

-

補足ポイント:

-

夜間に侵入することが多いため、夜になる前に侵入口周辺へスプレーや忌避剤をまいておくと効果的です。

-

屋外照明もムカデのエサとなる小さな虫を引き寄せやすいため、なるべく控えめな照明に切り替えることも有効です。

ムカデは、湿気があってすき間がある場所に集まります。つまり、ムカデの嫌いな環境=乾燥して密閉された空間を作ることが最大の予防策です。

次の章では、それでもムカデが出てしまうときの対処法や、業者への相談の目安についてご紹介します。再発を防ぎ、安心して暮らせる家づくりを一緒に目指しましょう。

それでもムカデが出るなら?プロに相談する目安

これまでに紹介してきた予防策や対処法を試しても、「また出た…」「短期間に何度も出現する」といった場合は、害虫駆除のプロに相談するのが安心です。

ムカデは、外からたまたま入ってくるだけでなく、家の中や周辺に“すみか”がある可能性もあるため、個人の対策には限界がある場合もあります。

頻繁に出る・自力で対処しきれないとき

次のようなケースにあてはまるなら、早めに専門業者への相談を検討しましょう。

-

年に何度もムカデを見かける

-

同じ場所で繰り返し出てくる

-

小さな子どもやペットがいて安全面が心配

-

床下や屋根裏など、自力で確認できない場所が多い

-

殺虫剤やスプレーが効いている感じがしない

プロの業者であれば、ムカデの侵入経路や隠れ場所を的確に見つけてくれるうえ、封鎖・薬剤処理・再発防止までトータルで対応してくれます。

業者選びのチェックポイント

初めて業者に依頼する場合、どんな基準で選べばよいか迷いますよね。以下のポイントを押さえておくと、失敗しにくくなります。

1. 無料見積もりを実施しているか

事前に費用の説明があるかどうか、追加料金の有無が明確かを確認しましょう。

2. 再発保証がついているか

駆除後も一定期間、再び出たら無償で対応してくれる業者なら安心です。

3. 口コミ・評判をチェックする

Googleマップや比較サイト、地域密着の口コミなどから評価を確認しましょう。

4. 対応内容とエリアが自分の希望に合っているか

「ムカデ専用メニューがあるか」「出張範囲に自宅が入っているか」もチェックしておくとスムーズです。

ムカデは対処を間違えると、何度も再発してしまう厄介な害虫です。自分でできることに限界を感じたら、早めにプロに頼る判断が、家族の安心と安全につながります。

次の章では、記事のまとめとして、今回ご紹介したポイントを簡潔に振り返ります。

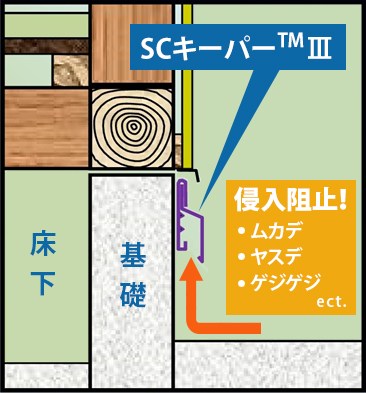

ムカデを絶対家に入れたくないなら『ムカデSCキーパー』が確実

ムカデ返し「ムカデSCキーパー」は、物理的にムカデの侵入経路をシャットアウトする商品です。

ムカデが這い上がれない状況が画像・動画で一目瞭然です!!

ムカデSCキーパーの特徴

- ムカデはもちろんゲジゲジ・ヤスデ・ダンゴムシも完全シャットアウト!

- ムカデSCキーパーを設置した時点で、ムカデの侵入率ほぼ0%に!

- 1年に1回の薬剤充填で、近づいたムカデを殺す効果もプラス!

- 薬剤充填さえしておけば効果は半永久的!

- 雨が降っても薬剤の効果が落ちない&充填し直しの手間がない!

- 見た目シンプルなので「ムカデ対策してます」感がほとんどない!

上記のように、ムカデ返しの中でもムカデSCキーパーはかなり優れた商品なのでオススメです。

弊社はこの「ムカデSCキーパー」を取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「害獣害虫駆除」なら電話1本で駆け付けます!

まとめ:ムカデの正しい殺し方と予防でシャットアウト!

ムカデを見つけたときに慌てず対処するには、「安全で確実な殺し方」を知っておくことが大切です。熱湯や市販スプレー、洗剤などを上手に使えば、家の中でも安心して退治できます。

ただし、それだけでは不十分です。最も大切なのは、「ムカデを家に入れない環境づくり」です。

ムカデが嫌うニオイを活用しつつ、湿気対策や隙間の封鎖をしっかり行うことで、ムカデが寄りつかない家にすることができます。

それでも繰り返し出るようなら、無理に一人で対応せず、害虫駆除の専門業者に相談するのもひとつの選択肢です。プロの力を借りて、再発をしっかり防ぐことが、長期的な安心につながります。

ムカデ対策は、知識と少しの工夫で大きく変わります。この記事を参考に、すぐできる対策から始めて、ムカデに悩まされない快適な暮らしを手に入れてください。

最後に.

こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。

【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?

最後までお読みいただきましてありがとうございました。