ムカデが突然家の中に現れると、多くの人は驚き、どう対処すべきか戸惑ってしまいます。

市販の殺虫剤が手元にあれば使いたくなるところですが、「急に出てきたから何も準備していなかった…」「子どもやペットがいるから薬剤は使いたくない…」と感じた方も多いのではないでしょうか。

そこで注目されているのが、熱湯を使ったムカデ退治法です。

キッチンや洗面所にあるお湯を活用することで、殺虫剤を使わず、しかもすぐに行動できる点が評価されています。

実際にSNSや動画サイトでも、「熱湯で一発退治できた」という声が多く見られ、簡単・即効性・薬剤不要という三拍子がそろった方法として注目を集めています。

この記事では、ムカデを熱湯で退治する際の効果や仕組みはもちろん、正しい使い方と安全に行うための注意点まで、わかりやすく丁寧に解説していきます。

「熱湯って本当に効くの?」「やけどや床の損傷が心配…」という方も、この記事を読めば安心して対処できるはずです。

家族や自分を守るために、ぜひ正しい知識を身につけておきましょう。

記事のポイント

●ムカデを熱湯で退治する理由と効果的な温度がわかる。

●安全に熱湯を使うための準備とかけ方のコツが理解できる。

●熱湯退治後に必要な掃除や予防グッズの活用法が学べる。

●ムカデが出る家の特徴と侵入させない対策がわかる。

ムカデはなぜ熱湯で死ぬ?その根拠と温度の目安

ムカデに熱湯をかけると動かなくなる、という話はよく聞きます。では、なぜ熱湯で駆除できるのでしょうか?

この章では、ムカデの体の構造と温度の関係について、誰でもわかるように解説します。

ムカデは熱に弱い!何度で死ぬ?

ムカデは昆虫やクモの仲間と同じように、外骨格で体を支え、体温調節ができない変温動物です。

つまり、周囲の温度にそのまま影響を受ける生き物であり、急激な熱にとても弱いという特徴があります。

一般的には、

-

50〜60℃程度のお湯では動きが鈍くなる

-

70〜80℃以上のお湯を直接かければ、ほぼ即死する

という報告が多く見られます。

キッチンのポットや電気ケトルで沸かしたお湯は、90℃近くになるため、ムカデに対して非常に高い即効性があるといえます。

特に、家庭内で出没するムカデ(トビズムカデなど)は体長が大きいため、軽い殺虫スプレーでは効きにくい場合がありますが、熱湯による熱ダメージは確実に効果を発揮します。

「ムカデは熱湯に弱い?」という問いには、科学的にも「はい」と言えるのです。

ムカデは熱湯で生き返るって本当?

ネット上では「熱湯をかけたのに、数分後にまた動き出した」「完全に仕留めたと思ったら生きていた」という話もあります。

これにはいくつかの理由が考えられます。

1. 温度が足りていなかった

沸騰したてのお湯でも、持ち運んでいるうちに温度が下がると、ムカデに致命傷を与えるには不十分になります。

特に床に落ちた後のムカデは動きが鈍っているだけに見えることもあり、「死んだ」と思っても、じつは生きていることがあります。

2. ムカデの耐久性

ムカデの外骨格はしっかりしていて、ある程度の刺激には耐えられる構造です。熱湯がうまく命中していなかった場合、表面だけ熱くなって内部には致命傷が届いていなかった可能性もあります。

3. 熱湯の“かけ方”が甘い

ほんの少ししかかけていない、ムカデの脚だけにしか当たっていないなど、中途半端な対処では効果が弱いです。

このように、ムカデを熱湯で退治する場合は、「温度」と「量」、そして「かけ方」が重要です。

-

できるだけ熱いお湯(80℃以上)を、たっぷりかける

-

ムカデ全体がしっかり熱湯に浸かるようにする

-

動かなくなってもすぐに油断せず、処理と掃除を丁寧に行う

こうした点に注意すれば、ムカデを確実に駆除できます。次の章では、実際に熱湯でムカデを退治する際の安全な方法と準備について詳しくご紹介します。

ムカデに熱湯をかける時の正しい方法

ムカデを熱湯で退治する方法は、手軽で即効性があり、効果的ですが、正しい方法を守らないと事故や失敗を招くことがあります。

ここでは、安全に熱湯を準備し、ムカデに効果的にかけるためのコツをご紹介します。準備をしっかり整え、失敗なく退治するためのポイントを押さえましょう。

安全な熱湯の準備とおすすめの容器

まず、ムカデを退治するためには、熱湯の準備が重要です。沸騰したての熱湯が最も効果的ですが、その温度を維持しつつ、安全に使用することが求められます。

使う容器と温度管理

-

電気ケトル:お湯を素早く沸かすのに便利です。使い終わった後、注ぎ口が熱くなるため、注意が必要です。また、ケトルで沸かしたお湯は温度が下がりやすいので、すぐに使用するようにしましょう。

-

ポット:温度調整機能があるポットを使うと便利ですが、長時間保温しているとお湯の温度が少しずつ下がってしまうため、退治するタイミングで新しいお湯を使う方が確実です。

-

鍋:直接お湯をムカデにかけるためには、鍋にお湯を沸かし、広口の容器を使ってかける方法が有効です。しかし、鍋の取っ手が熱くなることがあるので、鍋つかみを使って持ちましょう。

床や家具への被害を防ぐ準備

熱湯をムカデにかける際には、周囲の環境にも気を配る必要があります。床や家具への湯はねによる被害を防ぐために、事前に準備をしておくことが大切です。

-

新聞紙やタオルを使って周囲をカバーする

-

ムカデがいる場所に「落ちたお湯」が広がらないように布やバケツでガードする

これらの準備をしておくことで、無駄なトラブルを防げます。

どこを狙えば効果的?かけるタイミングとコツ

ムカデに熱湯をかける際、どこを狙うべきか、タイミング、さらにはコツを押さえておくと、より確実に退治できます。

背中〜胴体を中心に、なるべく上から確実にかける

ムカデは下からかけても効果が薄いことがあります。背中や胴体にしっかりお湯をかけることが最も効果的です。

ムカデの体全体に熱湯をかけることで、素早く動きを止めることができます。頭や脚部分に集中してかけるのも良い方法です。

失敗しにくい動きが遅くなる夜・早朝の時間帯

ムカデは夜行性のため、夜や早朝に活動が活発です。昼間に比べて、夜間にムカデが動きが鈍くなることが多いため、退治しやすくなります。

さらに、ムカデは暗い場所で活動することが多いので、夜間に見つけた際は早速熱湯をかけることをおすすめします。

失敗しにくいタイミング

-

夜間や早朝の時間帯

-

ムカデが動きが遅くなる瞬間にかける(見つけたらすぐにかける)

ムカデを熱湯で退治する際は、適切な容器を使い、ムカデの動きを考慮して狙いを定めることが重要です。

さらに、周囲の環境を守る準備をし、失敗を防ぐためにタイミングを見計らいましょう。

次の章では、熱湯による退治後に注意すべきこと、特に掃除や消毒方法について解説します。

熱湯退治の注意点!絶対にやってはいけないこと

ムカデを熱湯で退治する方法はとても効果的ですが、やり方を間違えると思わぬケガや二次被害につながることもあります。

特に小さな子どもやペットがいる家庭では注意が必要です。ここでは、熱湯退治をする際の注意点と、やってはいけない行動についてわかりやすく解説します。

子どもやペットがいる家庭では特に注意

熱湯を使うということは、それだけで火傷のリスクがある行為です。

家庭内でムカデに遭遇して慌てて対応しようとすると、熱湯をこぼしてしまったり、自分自身や家族が被害に遭うことも考えられます。

特に気をつけたいのが以下のようなシーンです:

-

小さな子どもが熱湯を持つあなたの後ろにいる

-

ペットがムカデに反応して飛びつこうとする

-

熱湯を持って急いで移動中に転倒する

熱湯は一度こぼせば、皮膚だけでなく床や家具にもダメージを与えることがあります。さらに、プラスチック製の床や合成繊維のカーペットは熱に弱いため、火傷や変形のリスクも高まります。

対策としては:

-

退治の前に子どもやペットを別の部屋に避難させる

-

床に新聞紙やタオルを敷いて熱湯の飛び散りを防ぐ

-

無理に高い位置や複雑な場所でかけようとせず、安全な位置から狙う

ムカデを潰すのはNG!殺してはならない理由

ムカデを見つけたとき、思わず叩いて潰したくなる気持ちはよくわかります。ですが、ムカデを潰すのはむしろ逆効果になる場合があります。

ムカデを潰すと、体内の体液やフェロモンが周囲に飛び散ります。

このフェロモンには、仲間を引き寄せる効果があるとされており、いわば「ここにムカデがいる」というサインを他のムカデに出してしまうようなものです。

さらに、潰した体液には細菌や悪臭の元となる成分が含まれており、放置すると衛生的にも問題があります。

また、潰した瞬間に毒腺の成分が飛び散る可能性もあるため、素手や布で直接触らないようにしましょう。

「ムカデを殺すと集まる」という噂の根拠

-

フェロモンや体液に含まれる成分が同種を引き寄せる

-

潰れた個体の臭いに反応して、周囲のムカデが同じルートをたどる

-

血液・臭いをきっかけに“すみか”と認識されやすくなる

正しい処理方法は:

-

スプレーや熱湯で確実に仕留める

-

死骸はビニール袋で包み、速やかに屋外のゴミ箱へ処分

-

残った部分は消毒用アルコールなどでしっかり拭き取り、清潔に保つ

熱湯でのムカデ退治は非常に有効な手段ですが、扱い方を間違えると危険です。

さらに、ムカデを潰して処理するのは衛生面でも逆効果になる場合があるため、慎重な対応が求められます。

次の章では、そもそもムカデがなぜ家に出るのか、どんな環境が好まれているのかを詳しく解説していきます。侵入を防ぐためのヒントがきっと見つかるはずです。

そもそもムカデが出る家の特徴とは?

ムカデをいくら退治しても、しばらくするとまた現れる…そんな悩みを抱えている方は少なくありません。

実は、ムカデが出やすい家には“ある共通点”があります。ムカデの生態を知ることで、どうして家に入り込んでくるのか、どんな家が好まれてしまうのかが見えてきます。

湿気が多い・通気性が悪い環境はムカデ天国

ムカデは湿気が多く、暗くて静かな場所を好みます。

これはムカデが乾燥に弱く、乾いた環境では生き延びられないためです。そのため、日常生活の中でも「水回り」が多い家の中は格好の棲みかとなります。

以下のような場所は特に要注意です:

-

お風呂場の脱衣所や浴槽の下:湿気がこもりやすく、排水口から侵入することも

-

キッチンのシンク下や冷蔵庫の裏:水分と食べかす、静かな空間が揃っている

-

洗面所・トイレまわり:日中は使われない時間が長く、湿気も多いため潜みやすい

-

屋外の植木鉢や落ち葉の下:常に湿っていて、ムカデが好むエサ(ミミズ・小虫)も豊富に存在

さらに、洗濯機の裏や洗濯パン、収納棚の裏など、人の目が届きにくく湿気がこもりやすい場所もムカデが好むポイントです。

湿気対策としては:

-

除湿機や換気扇の活用

-

使った後のお風呂やキッチンの換気を習慣にする

-

観葉植物や植木鉢の下にたまった水をこまめに捨てる

ちょっとした湿気の放置が、ムカデにとっては“快適な住まい”になってしまうのです。

侵入しやすいすき間・排水口・換気口も要チェック

ムカデは体が平たく、意外なほど狭いすき間でもスルッと通り抜けることができます。1cm以下の隙間でも簡単に入り込んでくるため、「ドアや窓を閉めていれば大丈夫」と安心してはいけません。

特に注意したい侵入口は以下の通りです:

-

玄関ドアの下のすき間

-

サッシのゆるみや網戸のズレ

-

キッチンや浴室の排水口

-

換気扇や通気口の周辺

-

エアコンの配管穴や床下通気口

これらの箇所は、気温が下がる夜間や雨の後にムカデが屋内に侵入するルートになりやすいです。

対策としては:

-

防虫パテやすき間テープでふさぐ

-

排水口にキャップやフィルターを設置する

-

通気口には金網やパンチングメタルを取り付ける

また、外構部分では、ブロック塀のすき間、基礎のひび割れ、庭の物置や倉庫の下なども、ムカデが隠れるには絶好の場所です。外回りもこまめに確認するようにしましょう。

ムカデが出る原因は、単に“運が悪い”からではなく、湿気と隙間のある家がムカデを呼び寄せてしまっていることが多いです。

次の章では、そんなムカデの侵入を防ぐための“ダブル対策”――熱湯退治と予防グッズの使い方について解説していきます。

ムカデ対策:熱湯+予防で最強の防御を!

ムカデを見つけて熱湯で退治できたとしても、それで安心してはいけません。

熱湯退治はあくまで「その場の対処」であり、再び同じような被害に遭わないためには、退治後の処理と、日常的な予防策の併用が欠かせません。

ここでは、熱湯で仕留めたあとの正しい後始末と、予防に効果的なアイテムの使い方について解説します。

熱湯で仕留めた後の処理と掃除方法

ムカデを熱湯で倒したあとは、体液や臭いを残さないようにしっかり掃除することが大切です。

潰したわけではなくても、熱で皮膚が破れたりして微量の体液が床などに付着することがあります。

この体液には、ムカデ特有のフェロモンや臭い成分が含まれており、放置しておくと別のムカデを引き寄せる可能性があります。

処理のステップ:

-

使い捨ての手袋を装着し、ムカデの死骸をティッシュや新聞紙で丁寧に包む

-

可能であれば、密封できる袋に入れて屋外のゴミ箱に廃棄する

-

ムカデがいた場所を、消毒用アルコールや中性洗剤でしっかり拭き取る

-

床や壁に触れていた場合は、湿らせた雑巾で二度拭きする

また、使用したタオルや新聞紙、処理に使った道具も、念のため洗浄や交換をしておくと安心です。

熱湯とあわせて使いたい予防グッズ

熱湯での退治に加えて、ムカデを“寄せつけない”ための工夫も重要です。ここでは、家庭でも取り入れやすい忌避グッズをいくつかご紹介します。

1. 木酢液(もくさくえき)

炭を焼く過程でできる液体で、独特の強いにおいがムカデにとっては強烈な不快感になります。

玄関周りやベランダの隅、庭の植木鉢周辺など、ムカデが出そうな場所にスプレーしておくと効果的です。

-

水で2~3倍に薄めてスプレー容器に入れる

-

雨の後や数日おきに再施工するのがおすすめ

2. ハッカ油スプレー(自作可能)

ハッカの爽やかな香りは人には心地よいですが、ムカデには嫌われます。以下の簡単なレシピで自作できます。

-

水100ml + 無水エタノール10ml + ハッカ油10滴ほど

-

玄関、サッシ、排水口まわりに噴霧

-

使用前によく振るのがポイント

※猫を飼っている場合は使用を控えてください。ハッカは猫にとって有害です。

3. 市販のムカデ用忌避スプレー

ドラッグストアやホームセンターでは、ムカデ専用の忌避スプレーも販売されています。即効性に加え、持続効果が高い製品も多く、外壁や排水口まわりに吹きかけておくと効果的です。

日常的に対処すべきポイント:

-

玄関・窓のサッシのすき間:すき間テープで密閉

-

排水口まわり:防虫キャップやこまめな清掃

-

換気口・通気口:金網やパンチングメタルで物理的にブロック

-

室内の湿気:除湿器や換気扇を活用し、ムカデが苦手な乾いた環境を保つ

ムカデ対策は、「退治」と「予防」の両立が何よりも大切です。

熱湯による駆除は効果的ですが、それを機に住まい全体のムカデ対策を見直してみましょう。

次の章では、どうしてもムカデが繰り返し出る場合に検討したい、専門業者への相談の目安と選び方についてお伝えします。

まとめ:ムカデ退治は熱湯+予防のダブル対策が正解

ムカデが家の中に現れたとき、熱湯を使った退治法はすぐに実践できるうえ、即効性が高い非常に有効な方法です。

しっかりと温度管理をした熱湯を、ムカデの胴体部分に確実にかけることで、安全かつスピーディに駆除することができます。

ただし、それだけでは安心できません。ムカデの再出現を防ぐためには、「侵入させない家づくり」が何より重要です。

湿気をため込まない環境づくりや、すき間・通気口の封鎖、木酢液やハッカ油などの忌避対策を併用することで、ムカデが寄りつかない住まいにすることが可能です。

それでも何度も出る、もしくは巣があるような兆候がある場合には、無理をせず専門の害虫駆除業者に相談することも検討しましょう。早めの対応が、快適で安全な暮らしを守るカギになります。

熱湯と予防を上手に組み合わせて、ムカデに悩まされない日常を手に入れましょう。

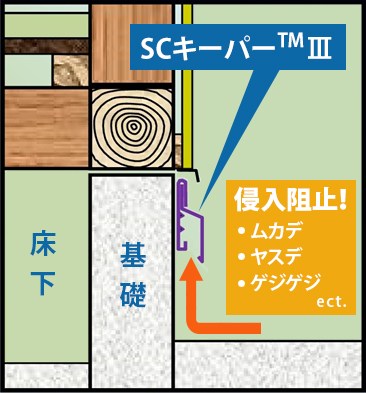

ムカデを絶対家に入れたくないなら『ムカデSCキーパー』が確実

ムカデ返し「ムカデSCキーパー」は、物理的にムカデの侵入経路をシャットアウトする商品です。

ムカデが這い上がれない状況が画像・動画で一目瞭然です!!

ムカデSCキーパーの特徴

- ムカデはもちろんゲジゲジ・ヤスデ・ダンゴムシも完全シャットアウト!

- ムカデSCキーパーを設置した時点で、ムカデの侵入率ほぼ0%に!

- 1年に1回の薬剤充填で、近づいたムカデを殺す効果もプラス!

- 薬剤充填さえしておけば効果は半永久的!

- 雨が降っても薬剤の効果が落ちない&充填し直しの手間がない!

- 見た目シンプルなので「ムカデ対策してます」感がほとんどない!

上記のように、ムカデ返しの中でもムカデSCキーパーはかなり優れた商品なのでオススメです。

弊社はこの「ムカデSCキーパー」を取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「害獣害虫駆除」ならお電話1本で駆け付けます!

0120-640-551

最後に.

こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。

【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?