「ムカデみたいな細長い虫が床を動いていたけど、小さくて何なのか分からない…」

「噛まれる?毒がある?放っておいて大丈夫?」

そんな不安な気持ちで、このページにたどり着いた方も多いのではないでしょうか。

実は、ムカデに似ているけれどまったく違う種類の虫は意外と多く存在します。

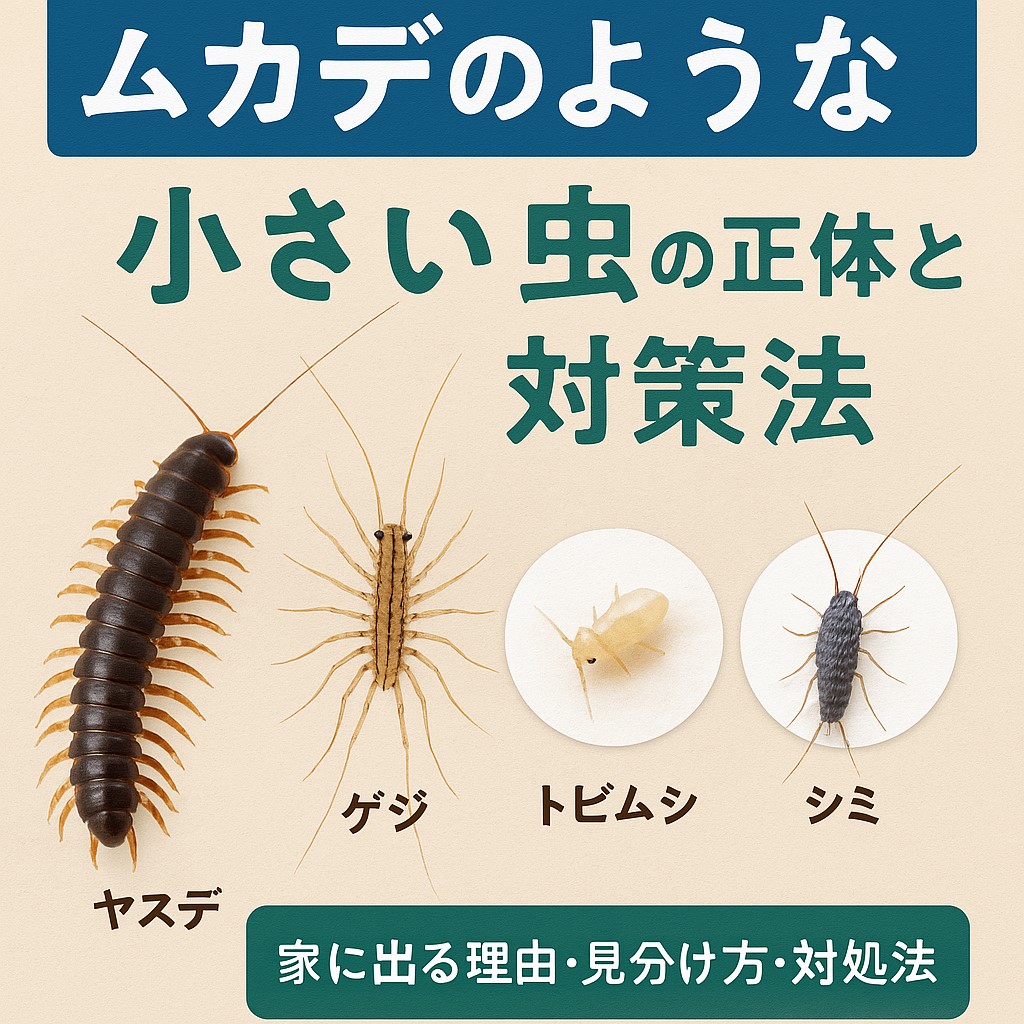

とくに家の中で見つかる「ムカデのような小さい虫」は、ムカデではなくヤスデ・ゲジゲジ・トビムシ・シミといった無害な虫であることがほとんどです。

しかし、見た目が不気味で不快なのは確かですし、なかにはムカデの幼体だったり、体液にアレルギー反応を引き起こすこともあるため、やみくもに放置するのはおすすめできません。

このブログ記事では、家の中で見かける「ムカデのような小さい虫」の正体を、種類別に詳しく紹介します。

また、それぞれの虫が危険なのか無害なのか、そしてどう対処すればよいかもあわせて解説していきます。

見た目に惑わされず、冷静に対応するための知識をこのページでしっかり身につけておきましょう。

記事のポイント

●ムカデに似た小さい虫の代表的な種類と特徴がわかる。

●ムカデとヤスデなどの虫の見分け方が理解できる。

●虫が家の中に現れる原因と侵入経路が理解できる。

●虫の対処法と再発を防ぐための予防策が学べる。

ムカデに似た小さい虫はこれ!主な4種を紹介

家の中で「ムカデっぽいけど小さい虫」を見かけたとき、多くの人が「これは何?」と不安になります。

実は、ムカデにそっくりでも、まったく別の虫であることは珍しくありません。ここでは、ムカデに似ているけれど正体は違う、代表的な4種類の虫をわかりやすくご紹介します。

ヤスデ:動きがゆっくりで無害

まず最もよく見かけるのが「ヤスデ」です。ムカデと同じように細長い体とたくさんの脚を持っていますが、実は無害な虫です。

ヤスデの特徴:

-

体に丸みがあり、断面が円筒形

-

脚が短く、体に沿って生えている(ムカデは横に張り出すように生えている)

-

色は茶色〜黒、光沢があることが多い

-

ゆっくりした動きで、壁や床をのろのろと移動する

ヤスデは毒もなく、咬んだり刺したりすることはありません。ただし、大量発生すると気持ち悪さが強くなるため、湿気や落ち葉のある場所はこまめに掃除するのが予防のポイントです。

ゲジゲジ(若齢個体含む):素早く動くけど無害

「ゲジゲジ」もムカデと間違えやすい代表格です。特に子どものゲジはサイズが小さく、体が細いため「小さいムカデ」に見えることがあります。

ゲジゲジの特徴:

-

長くて細い脚が特徴(まるで触手のように見える)

-

体長は1〜3cmほどの小型のものも多い

-

動きが非常に素早く、見つけた瞬間に壁を登ることも

-

色は茶色、グレー、薄いベージュなど個体差あり

実はゲジゲジは、ゴキブリやダニ、小さな虫を食べる「益虫」として知られています。見た目は不快でも、人間に害はありません。

とはいえ、見た目が苦手な方にとってはストレスになるため、出たら優しく捕まえて屋外に逃がすか、殺虫剤などで対処するのが現実的です。

トビムシ:白くてピョンと跳ねる微小昆虫

「ムカデみたいな白くて小さい虫がいた!」という声の多くは、この「トビムシ」であることが多いです。特に湿気が多い洗面所や浴室、植物の土の上でよく見られます。

トビムシの特徴:

-

体長1〜2mm程度と非常に小さい

-

白〜淡いグレー、丸みのある細長い体

-

ピョンと跳ねて移動する(ムカデやヤスデと違って跳躍力がある)

-

群れでいることもあり、壁や床に点々と見える

無害であり、人を刺す・咬むことはありません。湿度が高い場所を好むため、換気や除湿をすることで自然と発生を抑えることができます。

シミ(紙魚):本・壁・浴室に出る銀色の虫

「シミ」または「紙魚(しみ)」という虫も、ムカデに似た細長い体をしており、誤解されがちです。

シミの特徴:

-

体長は1〜2cmほどで、銀色のうろこ状の体

-

細長く平べったい形で、くねくねと滑るように移動

-

暗く湿った場所を好み、本棚・押し入れ・浴室などによく出る

-

非常に素早く、捕まえにくい

名前の通り、紙を食べる習性があり、本や段ボール、壁紙などをかじることがあります。ただし、人間に直接的な害はありません。本の保管環境に注意し、密閉収納や除湿剤の使用が有効です。

このように、「ムカデのように見えるけど小さい虫」の多くは、無害だけど不快なだけの存在であることがわかります。

次の章では、これらの虫とムカデをどうやって見分けるのか、危険な虫との違いは何かを詳しく見ていきましょう。見た目に惑わされず、正しい対処ができるようにしておくことが大切です。

見分け方のポイント|ムカデとの違いとは?

家の中に出てきた小さい虫がムカデのように見えて、「咬まれたらどうしよう」と不安になる方も多いと思います。

でも、よく見てみると、それはムカデではなくヤスデやゲジゲジかもしれません。見た目が似ているこれらの虫ですが、特徴を知っておくと見分けは意外と簡単です。

ここでは、特に間違えやすいムカデとヤスデの違いをはじめ、危険性の有無を判断するポイントについても詳しく解説します。

ムカデとヤスデの違い(写真比較)

ムカデとヤスデは、「足がたくさん」「細長い体」「茶色っぽい色」と共通点が多いため、見た目だけではすぐに区別がつかないことがあります。

しかし、じっくり見ると以下のような違いがあります。

脚のつき方の違い:

-

ムカデ:体の側面に脚が横向きに張り出すように生えている

-

ヤスデ:脚が体の下側にまとまっていて、下に巻き込むような感じ

体の形・幅の違い:

-

ムカデ:体がやや平たく、頭と尾の区別がつきやすい

-

ヤスデ:体は円筒状で丸みがあり、断面がほぼ丸い

動き方の違い:

-

ムカデ:とても素早く、直線的に動く。特に夜に活発になる

-

ヤスデ:のろのろとゆっくり動く。まるで地面をなめるような動き

色の違い:

-

ムカデは茶色〜赤茶色系で光沢が強め

-

ヤスデは黒っぽいか暗い茶色で、つやが控えめ

特に「小さいムカデ」と思われがちなヤスデの幼虫は、動きが遅く、体も丸いため、落ち着いて観察すれば区別はつきます。

危険な虫か無害な虫かを見分ける基準

見た目で驚いても、慌てる必要はありません。まずはその虫が人に危害を加える種類かどうかを判断することが大切です。以下のようなチェックポイントで判断してみましょう。

危険な虫の特徴(ムカデなど):

-

体が平べったく、頭に大きなアゴ(鋭いハサミ状)がある

-

動きが非常に素早く、物陰にすぐ隠れる

-

夜によく出る(夜行性)

-

単体で見かけることが多い

-

刺された、咬まれたなどの実害報告がある

※ムカデは咬む力が強く、強い痛みや腫れを引き起こすことがあるため注意が必要です。

無害な虫の特徴(ヤスデ・ゲジゲジ・トビムシ・シミなど):

-

集団でいることが多い

-

動きがゆっくり、または跳ねるような動き(トビムシ)

-

人を刺したり咬んだりしない

-

湿気の多い場所に好んで出現する

-

見た目以外で被害はほとんどない

虫の種類によって、対処の仕方は大きく異なります。無害な虫を過剰に怖がる必要はありませんが、ムカデのように危険なものは早めに適切に処理することが大切です。

見分けに自信がない場合は、写真に撮ってインターネットで調べたり、専門の駆除業者に相談するのも有効です。

次の章では、こうした虫たちがなぜ家の中に現れるのか、発生する原因や侵入経路について詳しく見ていきましょう。

なぜ家の中に出る?発生原因と侵入経路

「ムカデのような小さい虫」が突然家の中に現れると、「どこから入ってきたの?」「なぜうちだけ…?」と不安になりますよね。

実は、虫が出る家にはいくつかの共通点があります。ここでは、そういった虫たちが好む発生条件と、意外と多い侵入経路について解説します。

湿気・腐葉土・エサになる微生物が多いと発生

まず押さえておきたいのが、虫たちが好む室内環境です。ヤスデやゲジゲジ、トビムシ、シミなどの小さい虫は、共通して湿気が多く、暗くて静かな場所を好みます。

以下のような場所は、特に発生リスクが高いです。

-

浴室や脱衣所のすき間:水気が多く、カビや細菌が発生しやすい

-

キッチンのシンク下:水回り+エサ(食べカス)があるため虫にとって理想的

-

押し入れ・クローゼット:湿気がこもりやすく、見えにくいので虫の隠れ家になりやすい

-

観葉植物の鉢周り・腐葉土:土中にいる微生物をエサにする虫(トビムシなど)が発生しやすい

特に観葉植物の鉢に使われている「腐葉土」は、ヤスデやシミ、トビムシなどの温床になることがあります。

湿ったまま放置されることで、卵から孵化した虫が鉢から逃げ出し、床を這い回ることも。

また、洗濯機の下や冷蔵庫の裏など、普段掃除が届かない場所にも湿気がこもりやすく、小さい虫の温床になっている可能性があります。

外から入ってくるすき間・換気口・配管口

「ヤスデが家に出る理由は何ですか?」という疑問の答えは、ずばり「屋外から侵入してくるすき間があるから」です。

これはヤスデだけでなく、ムカデの幼体やゲジゲジなどにも共通する原因です。

意外と見落としがちな侵入経路には、次のようなものがあります。

-

玄関ドアの下やサッシのすき間

-

網戸のゆがみや破れ

-

換気扇・通気口(カバーがない/ゆるんでいる)

-

エアコンの配管の穴(パテが劣化している)

-

お風呂やキッチンの排水口(水のトラップが切れている場合)

-

外壁のひび割れ・ブロック塀の穴

ムカデのような細長い虫は、わずか3mmほどのすき間でも体をくねらせて侵入することができるため、「こんな小さな穴から?」と思うような場所から入ってくるのです。

さらに、梅雨時期や雨上がりなど、屋外が湿気て虫が活性化する季節には、こうした侵入も増加します。

まとめると、虫が家の中に出るのは、

「虫にとって居心地の良い場所がある」か「簡単に入れる通路が開いている」かのどちらか、または両方です。

対策としては:

-

除湿器や換気を活用して湿気をためない

-

観葉植物の水やり頻度を見直す、鉢皿の水を放置しない

-

すき間や配管口は、防虫パテ・すき間テープ・金網などでしっかり塞ぐ

-

排水口にはフタやカバーをつけて、乾燥させないよう注意する

こうした対策を意識するだけで、「ムカデのような小さい虫」が出る頻度はぐっと減らせます。

次の章では、見つけたときにどう対処するべきか、虫ごとの対応方法と注意点を詳しくご紹介します。

ムカデのような小さい虫を見つけた時の対処法

「ムカデっぽい虫が家の中にいたけど、どうしたらいいの?」

見た目が不快なだけでなく、毒や危険性があるかもしれないと考えると、慌ててしまいますよね。

ですが、正体が分かれば落ち着いて対処できます。ここでは、見つけた虫が無害だった場合と、有害な可能性がある場合、それぞれの正しい対処法をわかりやすく紹介します。

無害な虫は放置もOK/見た目が不快なら処理を

まず、「ヤスデ」「ゲジゲジ(若齢個体)」「トビムシ」「シミ」など、ムカデに似ているけれど無害な虫である場合は、慌てて駆除しなくても問題ありません。

しかし、見た目が苦手な方にとっては「無害でも気持ち悪い」「家にいるのはイヤ」というのが本音でしょう。その場合は、以下の方法で安全に処理しましょう。

室内での処理方法:

-

掃除機で吸い取る(排気に注意):吸い取った後は紙パックをすぐに処分するか、掃除機のダストボックスを洗浄

-

ティッシュや紙コップで優しく捕まえ、外に逃がす

-

虫取り用の粘着シートやトラップを設置して様子を見る

殺虫剤を使う場合:

無害な虫でも、数が多かったりどうしても気になるなら、市販の殺虫スプレーを使用しても構いません。

-

水性タイプの殺虫剤は室内でも使いやすく、ニオイが少ないものが多いです

-

「ヤスデ・ゲジ対応」「ムカデ・ヤスデ用」など、対象虫が記載されている製品を選びましょう

-

使用後は、虫の死骸と周辺をしっかり掃除し、消毒スプレーで清潔に保ちましょう

ただし、繰り返し発生する場合は、単に駆除するだけではなく、湿気や侵入口の改善が根本的な対策になります。

毒がある可能性がある虫(ムカデなど)は即対処

見た目が似ていても、本物のムカデ(特にトビズムカデなど)は咬まれると強い痛みや腫れを伴います。毒性もあり、小さなお子さんやペットがいる家庭では特に注意が必要です。

ムカデを見つけたときの対処法:

-

熱湯をかける:80℃以上のお湯をムカデの胴体部分にかけると即効性あり。床や家具への飛び散りには注意

-

ムカデ専用の殺虫スプレーを使う:市販の「ムカデコロリ」や「ゴキジェットプロ(熱殺タイプ)」などが効果的

-

冷凍スプレーで凍らせてから処理:室内での使用に向いており、安全性が高い

咬まれた場合は、流水で洗い流し、冷やしたあと、異常があれば速やかに医療機関へ。

「ムカデ 殺し方」や「殺すと集まる」は本当?

「ムカデは潰すと仲間を呼ぶ」という話を聞いたことがある人もいるかもしれません。

実際、ムカデは潰したときに体液からフェロモンのような物質を出すとされ、それが別のムカデを引き寄せる原因になるという説があります。

そのため、ムカデを見つけても叩き潰すのではなく、熱湯やスプレーなどで確実に処理し、体液を広げずに処分することが大切です。

死骸はビニール袋で密閉し、すぐに屋外のゴミ箱へ。床や壁をアルコールスプレーなどで拭いておくと安心です。

見た目に惑わされず、まずは虫の種類と危険性を冷静に判断することが大切です。

次の章では、こうした虫を今後家の中に出さないための予防策を詳しく紹介していきます。環境改善やすき間対策など、すぐにできる工夫をお伝えします。

今後出さないための予防と環境づくり

「ムカデのような小さい虫」を一度駆除しても、放っておけばまた出てきてしまいます。

大切なのは、虫が好む環境を根本から見直し、侵入させない・住みにくくすることです。

ここでは、すぐに実践できる「虫が寄りつかない家づくり」のための予防法を紹介します。

湿気を減らし風通しを良くする

湿気は、ヤスデやシミ、トビムシ、さらには本物のムカデにとっても“理想の棲みか”です。

家の中の湿度を下げるだけで、こうした虫の発生率は大きく減らせます。

対策ポイント:

-

除湿機を設置する:特に脱衣所・押し入れ・北側の部屋など湿気がこもりやすい場所に有効です。

-

換気を意識する:窓や扉を1日15〜30分でも開けるだけで湿気は逃げやすくなります。

-

除湿剤を活用する:クローゼットやシンク下、収納棚などには市販の除湿剤を置くだけで効果があります。

見落としがちな湿気ポイント:

-

観葉植物の鉢受け皿にたまった水

-

洗濯機や冷蔵庫の裏の結露

-

キッチンのシンク下や配管周辺

水がたまりやすい場所は、カビや微生物が繁殖し、それをエサにする虫が寄ってきやすくなります。

週に1回でも拭き掃除をするだけで、発生をぐっと抑えられます。

すき間の封鎖と侵入経路の対策

ムカデやヤスデなどの虫は、わずか数ミリのすき間でも体をくねらせて侵入してきます。

室内をどんなに清潔にしていても、外から入られては元も子もありません。

封鎖すべき主な場所:

-

玄関ドアや窓の下のすき間:すき間テープを貼ることで侵入を防止

-

換気口・通気口:金網やフィルターカバーを取り付ける

-

排水口・排水トラップ:ゴミ受けカバーや排水口キャップを使って密閉性を高める

-

エアコンの配管穴:劣化したパテを新しい防虫パテでふさぐ

特に築年数の経った家や、外構にブロック塀や雑草の多い庭がある家では、すき間からの侵入リスクが高くなります。

忌避剤の活用もおすすめ

「すき間を完璧にふさぐのは難しい」という方には、忌避剤の併用も効果的です。

-

木酢液:土の表面や外壁まわりにスプレーすると、ムカデ・ヤスデ対策に効果あり

-

ハッカ油スプレー:玄関・窓サッシ・キッチンまわりなど室内にも使える

-

市販のムカデ・ヤスデ用スプレー:効果が数週間持続するものもあり、外壁や床下に吹きかけておくのも◎

※ハッカ油は猫にとって有害なので、ペットがいるご家庭は注意してください。

虫の再発を防ぐには、「湿気」と「すき間」の2点を集中的に対策することが最も重要です。

小さな工夫の積み重ねが、大きな安心につながります。

次の章では、この記事のまとめとして、虫の正体や対応法を振り返り、必要に応じてプロの手を借りる判断基準についても触れていきます。

まとめ:小さい虫の正体がわかれば安心!対処と予防がカギ

家の中で「ムカデのような小さい虫」を見つけたとき、まずは慌てずにその虫の特徴をしっかり観察することが大切です。

見た目がムカデに似ていても、実は無害なヤスデやトビムシ、ゲジゲジの若齢個体であることも多く、不用意に怖がる必要はありません。

無害な虫であれば、無理に殺したり神経質にならずに、吸引や捕獲で処理すれば十分です。

ただし、ムカデのように毒をもつ危険な種類の可能性がある場合は、すぐに熱湯やスプレーなどで安全に対処し、咬まれるリスクを避けましょう。

さらに、虫が何度も現れる場合には、湿気やすき間など、虫が好む環境が整ってしまっている可能性も。

そんなときは、除湿やすき間封鎖といった「予防の工夫」に加え、必要に応じて害虫駆除の専門業者へ相談することも選択肢のひとつです。

虫の正体がわかれば、過度に怖がることなく、正しく対処できます。この記事の内容を参考に、ムカデに似た小さい虫とうまく付き合い、快適な住まいを守っていきましょう。

ムカデを絶対家に入れたくないなら『ムカデSCキーパー』が確実

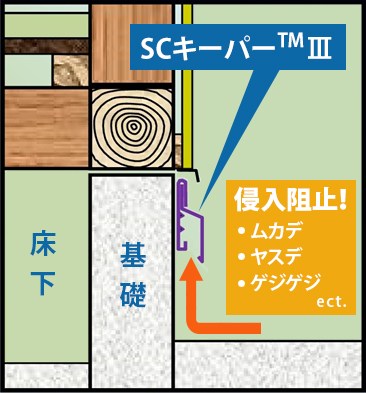

ムカデ返し「ムカデSCキーパー」は、物理的にムカデの侵入経路をシャットアウトする商品です。

ムカデが這い上がれない状況が画像・動画で一目瞭然です!!

ムカデSCキーパーの特徴

- ムカデはもちろんゲジゲジ・ヤスデ・ダンゴムシも完全シャットアウト!

- ムカデSCキーパーを設置した時点で、ムカデの侵入率ほぼ0%に!

- 1年に1回の薬剤充填で、近づいたムカデを殺す効果もプラス!

- 薬剤充填さえしておけば効果は半永久的!

- 雨が降っても薬剤の効果が落ちない&充填し直しの手間がない!

- 見た目シンプルなので「ムカデ対策してます」感がほとんどない!

上記のように、ムカデ返しの中でもムカデSCキーパーはかなり優れた商品なのでオススメです。

弊社はこの「ムカデSCキーパー」を取り扱っていますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「害獣害虫駆除」ならお電話1本で駆け付けます!

0120-640-551

最後に.

こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。

【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?