夜、ふと足元を見たときや、部屋のすみに視線をやったときに、スルスルと動く細長い虫を見つけてびっくりした経験はありませんか?

「これはムカデ…?」「咬まれたら危ないのでは?」と、不安になって思わず検索したという方も多いのではないでしょうか。

ムカデは確かに見た目も不気味で、咬まれると痛みや腫れを引き起こす危険な虫です。けれど、実は似たような形をしていても、まったく無害な虫も存在します。

たとえば、ヤスデやゲジゲジ、シミなどは見た目がムカデに似ているため、よく勘違いされてしまうのです。

この記事では、「これってムカデ?」と感じたときに役立つように、ムカデの特徴と見分け方、間違えやすい虫との違い、そして咬まれるリスクの有無と正しい対処法まで、わかりやすく解説していきます。

虫が出たときに、焦らず、落ち着いて判断し、安全に対応できるように、ぜひ最後までご覧ください。今後の予防や安心な生活環境づくりにも役立つはずです。

記事のポイント

●ムカデの特徴と、似た虫(ヤスデ・ゲジゲジ・シミなど)との見分け方が理解できる。

●危険な虫かどうかを判断する基準がわかる。

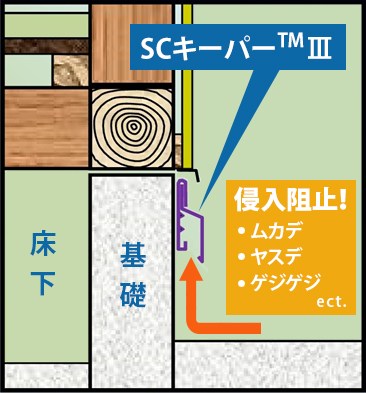

●ムカデが家に出る原因や出やすい場所について知ることができる。

●正しい駆除方法と再発を防ぐための予防策が学べる。

これはムカデ?よく似た虫たちと特徴比較

「これってムカデかな?」と思ったとき、すぐに判断するのはなかなか難しいものです。実は、ムカデにそっくりな見た目の虫は複数存在していて、中には全く無害な種類もあります。

この章では、ムカデとよく似た虫たちの特徴を比較しながら、見分け方のポイントをわかりやすくご紹介します。

ムカデの特徴(毒性・動き・外見)

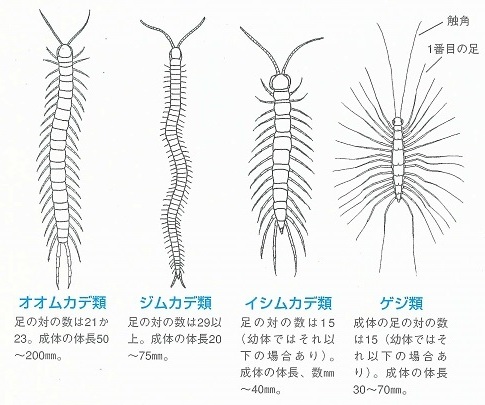

まずは本物のムカデについて。ムカデは節足動物の一種で、体が平たく細長く、左右にたくさんの脚がついています。

-

動きは非常に素早く、俊敏です。

-

攻撃性が強く、人を咬むことがあります。

-

咬まれると激しい痛みをともない、腫れや炎症、ひどい場合は発熱や吐き気を引き起こすこともあります。

-

毒腺を持っていて、顎の部分から毒を注入します。

-

夜行性で、昼間は隠れていて夜に活動する傾向があります。

-

湿気のある場所(風呂場、キッチン、布団の下など)を好んで移動します。

見た目は茶褐色〜黒褐色で、胴体が平べったく、頭の両端には大きなアゴがあります。サイズは数センチのものから、10cmを超える大型種まで様々です。

ヤスデとの違い(ムカデと間違えやすい)

ヤスデはムカデに最も似ている虫のひとつです。遠目には区別がつきにくいのですが、行動や特徴に大きな違いがあります。

-

ヤスデの動きは非常にゆっくりで、攻撃性はありません。

-

外敵に出会うと、丸まって身を守る習性があります(ムカデは丸まりません)。

-

ヤスデには毒も牙もなく、人を咬むことはありません。

-

湿気のある場所や落ち葉の下に多く、腐葉土などを好んで食べています。

外見は丸みを帯びていて、ムカデよりも太く、艶のある黒や赤褐色の体色が特徴です。

また、脚の数はムカデよりも多く、各節に左右二対の脚があるため「多足」に見えますが、こちらも無害です。

ゲジゲジ・シミなどもムカデと間違われやすい虫

ムカデのように多足で細長い虫は、他にもいます。特に以下の2種は、誤認されやすい存在です。

ゲジゲジ(通称:ゲジ)

-

細長い胴体に、異様に長い脚が特徴の虫です。

-

動きは非常に素早く、壁や床を滑るように移動します。

-

見た目のインパクトは強く、苦手な方も多いですが、実はゴキブリやクモなどを食べる益虫です。

-

人間に対して攻撃することはなく、毒もありません。

ただし、驚いたときに防衛反応として多少の分泌物を出すことがあり、敏感な方は皮膚に刺激を感じる場合もあります。

シミ(紙魚)

-

シルバーの光沢のある体で、体長は1cm〜1.5cmほどと小さめです。

-

くねくねとした動きで、すばやく壁や床を這います。

-

古い本や壁紙、ホコリ、皮脂などをエサにしていて、湿気の多い場所(風呂・押し入れ・本棚など)に現れます。

-

人に咬みつくことは一切なく、完全に無害です。

見た目が気持ち悪く感じられるため駆除されがちですが、危険性はまったくありません。