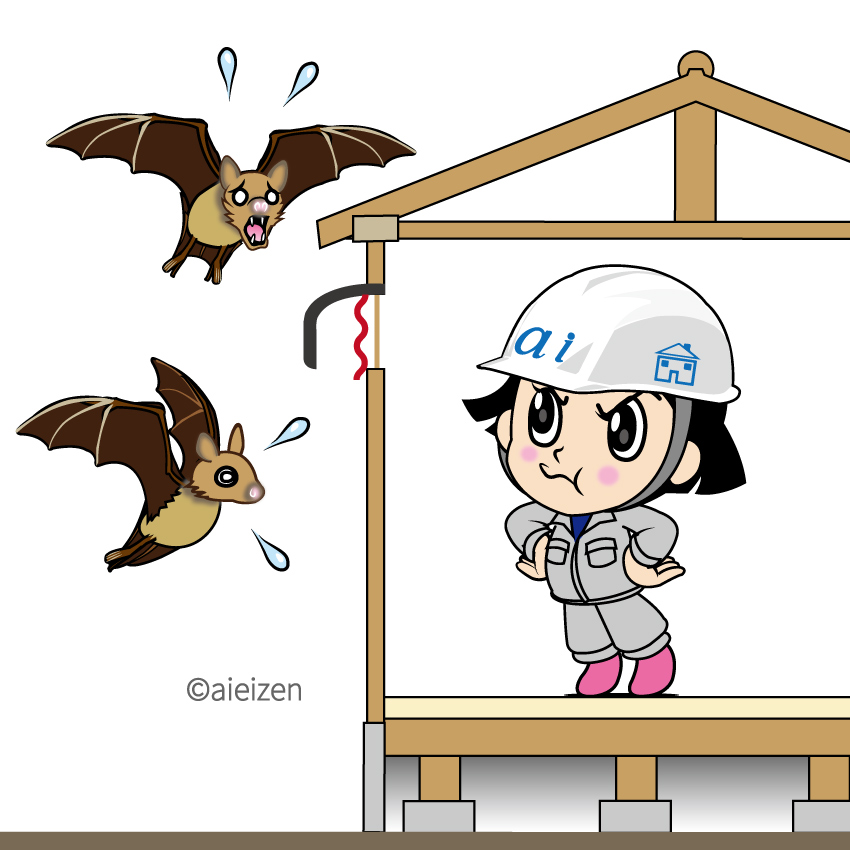

夜になると「キュッキュッ」「バサバサ」と不気味な音…屋根裏や軒下に潜むコウモリは、見た目以上に厄介な存在です。

コウモリの糞害や悪臭、アレルギーの原因にもなり、放置すれば被害は拡大。

この記事では【撃退法】【再侵入防止】【専門相談のタイミング】まで、確実な対処法をわかりやすく解説します。

自力での対策に限界を感じている方にも、安心の情報をお届けします。

記事のポイント

●コウモリは軒下や屋根裏に住み着きやすく、フンや寄生虫などの被害をもたらすこと。

●超音波・におい・光・100均グッズなどで撃退する方法があること。

●撃退後は侵入口の封鎖とフンの清掃・消毒を徹底する必要があること。

●自力で対処が難しい場合は、市役所や専門業者に相談するのが効果的であること。

コウモリ被害の実態と放置のリスク

住み着きやすい場所と被害例

コウモリは、夜行性で人目を避ける習性があるため、私たちが気づかないうちに住み着いていることがよくあります。

とくに注意したいのが「軒下」「屋根裏」「換気口」などの狭くて暗く、外敵から身を守れるような場所です。

これらの場所にコウモリが入り込むと、まず問題となるのがフンです。フンは特有の強い悪臭を放ち、放っておくと部屋にまでにおいが染み込んでしまうことがあります。

また、フンの中には病原菌や寄生虫が含まれていることもあり、アレルギーや喘息の原因になることもあります。

さらに、フンが雨水や湿気と混ざることで、天井板の腐食や断熱材の劣化を引き起こす恐れもあります。

放置すればするほど、家全体の劣化が進み、修繕費用がかさむケースも少なくありません。

このように、コウモリ被害は「ただの騒音や迷惑行為」にとどまらず、住宅の機能や衛生環境を大きく損なう深刻なトラブルへとつながっていきます。

放置で広がる健康リスクと法律的注意

コウモリが家に住み着くと、フンや尿に含まれる病原体によって健康リスクが発生します。

代表的なものが「ヒストプラズマ症」や「クリプトコッカス症」などの真菌性疾患です。

これらは、乾燥したフンが空気中に舞い、呼吸と一緒に体内に取り込まれることで感染の可能性が出てきます。

さらに、コウモリには「ダニ」や「ノミ」が寄生していることもあり、人間やペットにまで被害が及ぶことも珍しくありません。

特に小さなお子さんや高齢者がいる家庭では、見逃せないリスクです。

また注意すべきは、コウモリは「鳥獣保護管理法」で保護されている動物であるということです。

無断で捕獲・駆除・殺処分を行うことは法律違反となり、自治体の許可を取らずに行動すると罰則が科される可能性もあります。

「勝手に対処できない」「気づいたら増えていた」となる前に、まずは正しい知識と対策を持って、早めの行動を取ることが被害の拡大を防ぐカギになります。

コウモリを撃退する3つの効果的な方法

超音波グッズのおすすめと使い方

最近のコウモリ対策グッズの中で人気を集めているのが「超音波撃退器」です。

人間には聞こえない高周波音を発し、聴覚の鋭いコウモリに不快感を与えて、近づきにくくするアイテムです。

市販されている超音波グッズには、「周波数可変式」や「広範囲対応型」など、さまざまなタイプがあります。

とくにおすすめなのは、一定の間隔で周波数が変化するタイプです。コウモリは学習能力が高く、同じ音に慣れてしまうため、変化する音で対処するのが効果的です。

設置の際は、コウモリがよく現れる場所――たとえば「軒下」「換気口」「ベランダ」「天井裏の入り口」などに向けて、音がしっかり届くよう角度を調整します。

また、夜間に作動させるタイマー付きの製品を選ぶと効率的です。

におい・光・振動で追い出す方法

コウモリは「におい」「光」「振動」といった刺激にも敏感です。

中でも手軽に使えるのが「ハッカ油スプレー」です。ミント系の強いにおいを嫌う性質を利用し、コウモリが集まりそうな場所に散布することで、居心地を悪くさせて追い出すことができます。

また、「センサーライト」も非常に効果的です。

夜行性のコウモリは明るい場所を避けるため、動きを感知して点灯するライトを設置するだけで、一定の撃退効果が期待できます。

さらに「振動モーター」を利用する方法もあります。

電池式の小型振動器を天井裏に設置し、コウモリの寝場所に物理的な刺激を与えることで、居心地を悪くし、別の場所へと移動させることができます。

こうした手法は、単独で使うよりも複数を併用することで効果が高まります。「ハッカ+ライト」「振動+超音波」など、状況に応じて組み合わせるのがコツです。

100均グッズを活用した対策術

「なるべく安く撃退したい」という方には、100円ショップで手に入るアイテムを使った撃退方法もおすすめです。

まず代表的なのが「CDやDVDを吊るす」方法。

風に揺れて太陽光を反射することで、コウモリの目をくらませ、近づかせないようにします。とくにベランダや軒下におすすめです。

次に「テグス(釣り糸)張り」も有効。飛行ルートに透明な糸を張ると、空間認識力に優れたコウモリでも混乱して、その場所を避けるようになります。

「アルミホイル」も反射と音で効果を発揮します。丸めたホイルを吊るすことで、不規則に光る・音を立てる・風で揺れる、といった複数の刺激を与えることができます。

これらは安価かつ安全で、試しやすいのが大きなメリットです。対策を始める第一歩として取り入れてみると良いでしょう。

コウモリの再侵入を防ぐ封鎖・清掃のポイント

侵入口の特定と封鎖方法

どんなに撃退に成功しても、「再び戻ってくる」ようでは意味がありません。

コウモリは一度快適な住処を見つけると、習性として同じ場所に戻る傾向があります。再発を防ぐには、侵入口の封鎖が最重要ポイントになります。

まず確認したいのは、屋根裏や軒下のわずかな隙間。コウモリは体が柔らかく、わずか3cm程度の隙間でもスルリと侵入してしまいます。以下のような場所は特にチェックしておきましょう。

-

換気口の通気スリット

-

屋根の軒天の割れ

-

壁のひび割れ

-

エアコンの配管まわり

侵入口が見つかったら、パンチングメタルや防鳥ネットなどの通気性を確保しつつ侵入をブロックできる素材を使って封鎖します。以下が基本的な手順です。

-

コウモリがいないことを確認(夕方以降、出て行ったあと)

-

侵入口を特定する(ライトで照らすと分かりやすい)

-

パンチングメタルやネットをサイズに合わせてカット

-

コーキング材や結束バンドでしっかり固定

封鎖作業は日没後が理想的。中にコウモリがいる状態で封鎖してしまうと、閉じ込めてしまい腐敗や異臭の原因になるので注意が必要です。

フンや巣の清掃と消毒

コウモリの被害で見逃せないのがフンの清掃と消毒です。屋根裏や壁内に残されたフンは、悪臭だけでなく健康被害のリスクにもつながります。

乾燥したフンにはヒストプラズマ症などの真菌が潜んでおり、吸い込むと咳や倦怠感などの症状を引き起こすことも。

また、フンのにおいが残っているとコウモリが再び戻ってくる可能性も高く、清掃は念入りに行う必要があります。

【基本的な清掃手順】

-

ゴム手袋・マスク・防護服などを着用(肌や呼吸器の保護)

-

フンや巣材をスコップやビニール袋で除去

-

塩素系消毒スプレーやエタノール系で周辺を殺菌

-

防カビ・防臭スプレーで仕上げ処理

もしフンの量が多かったり、屋根裏の構造が複雑で手が届かない場合は、無理せず業者に依頼することをおすすめします。

専門業者なら、消毒・清掃・再侵入防止まで一括で対応してくれます。

自力対策でダメなら?市役所や専門業者に相談を

市役所で相談できること

「コウモリは勝手に駆除していいの?」と迷ったとき、まず頼りたいのが市役所です。

コウモリは「鳥獣保護管理法」により保護されているため、捕獲や駆除を勝手に行うと法律違反になる可能性があります。

多くの自治体では、害獣対策の専用窓口や環境課が設置されており、コウモリの相談を受け付けています。市役所では主に以下のようなサポートが期待できます。

-

捕獲や追い出しに関する相談

-

正規の駆除業者の紹介

-

必要に応じた許可手続きの案内

「相談するほどのことかな…」と思っても、少しでも不安を感じたら早めに自治体へ連絡するのがおすすめです。

業者選びと費用相場の目安

自分で超音波や忌避剤を使っても効果がない、コウモリが何度も戻ってくる…。そんなときは、コウモリ駆除専門の業者に依頼するのが最も確実な方法です。

業者を選ぶ際のポイントはこちら:

-

無料調査の有無:初回の訪問調査が無料なら気軽に相談できる

-

再発保証付きかどうか:1年~数年の保証があれば安心

-

口コミや実績の確認:Googleレビューや比較サイトで評価をチェック

-

鳥獣保護法に基づく対応か:法令を守った施工ができる業者を選ぶ

費用は2万~5万円程度が相場。状況によっては10万円以上かかることもありますが、それだけの価値がある安心と安全を得られる点がメリットです。

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「コウモリ駆除」ならお電話1本で駆け付けます!

0120-640-551

最後に.

こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。

【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?