ある日、ふと家の床や窓辺に、謎の細かい粉や小さな羽を見つけたことはありませんか?

「これって、もしかしてシロアリのサインかも…?」と不安になった方もいるかもしれません。

シロアリは、私たちの大切な家に静かに、しかし確実にダメージを与えていきます。気づいたときには、床がふかふかしていたり、柱に亀裂が入ったりすることも珍しくありません。

この記事では、そんな不安を解消するために、シロアリが出す代表的なサイン、つまり「フン」や「羽」についてわかりやすく解説していきます。

また、実際にサインを見つけたときにどう行動すべきか、見分けるポイントとあわせてご紹介します。

読み終わるころには、シロアリの兆候にいち早く気付ける目を養えるはずです。安心できる暮らしを守るためにも、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

記事のポイント

●シロアリのフンや羽アリの特徴から、シロアリ被害の兆候を見分ける方法がわかる。

●ヤマトシロアリ・イエシロアリ・アメリカカンザイシロアリの違いと見分け方が理解できる。

●家にシロアリがいるかどうか、自分で簡単にチェックする方法が学べる。

●シロアリを発見したあとの正しい駆除と予防の流れがわかる。

シロアリがいる家に現れるサインとは?

シロアリは、ふだん土の中や木材の中でひっそりと暮らしているため、目に見える場所に姿を現すことはあまりありません。

ですが、彼らが活動していると、ちゃんと“サイン”を残していることがあるのです。

ここでは、特に注意してほしい「フン」と「羽」のサインについて、わかりやすく解説します。

シロアリのフンの特徴と見分け方

シロアリのフンは、実はとても小さな粒状になっていることが多いです。

特にアメリカカンザイシロアリのフンは、砂粒のようにコロコロしていて、木材の近くにパラパラと落ちていることが特徴です。

一方で、日本でよく見られるヤマトシロアリの場合は、細かい木くずに混じったような、粉のようなものがフンです。

フンは「シロアリが木材を食べたあとに出すもの」なので、床や家具の近くで見つけた場合、そのすぐ近くにシロアリの被害が潜んでいる可能性が高いです。

木材に小さな穴(蹴り出し穴)が開いている場合も要注意。そこからフンを外に押し出しているケースが多いからです。

羽アリの発生もシロアリ被害のサイン

春から初夏にかけて、室内や家の周りで羽のついたアリのような虫を見かけたら、それはシロアリの羽アリかもしれません。

羽アリは、新しい巣を作るために飛び立つシロアリたちです。家の中で羽アリを見かけた場合は、すでに家の中にシロアリが侵入している可能性が高いと考えてください。

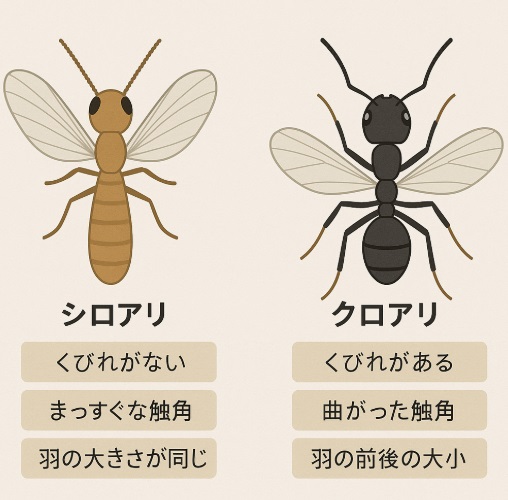

シロアリの羽アリは、体がまっすぐで、くびれがないのが特徴です。羽も前後同じ大きさで、全体的にくすんだ色をしています。

これに対して、クロアリの羽アリは体にくびれがあり、羽が透明で光を透かすような感じがします。

もし家の中で小さな羽がたくさん落ちていたら、要注意。羽を落としたあと、シロアリたちは木材の中へと潜り込み、新たなコロニーを作ろうと動き出しているかもしれません。

シロアリがいる家の特徴とは?

シロアリはとても静かに、でも確実に私たちの家にダメージを与えていきます。

一見、何の問題もなさそうに見えても、家の中ではすでにシロアリが活動しているかもしれません。

ここでは、シロアリがいるかもしれない家に共通する特徴と、注意したい初期症状について紹介していきます。

湿気が多い家は要注意

シロアリが好む一番の環境は、なんといっても「湿気」です。

床下に風が通りにくかったり、地面から湿気が上がってくる家は、シロアリにとって最高のすみかになってしまいます。

特に、梅雨時や雨漏りがある家では、知らないうちに床下がジメジメしてしまい、シロアリが集まりやすくなります。

また、浴室や洗面所、キッチンまわりなどの水まわりは、湿気がこもりやすい場所です。

壁や床が湿っぽく感じたり、カビが生えやすくなっていたりするなら、シロアリのリスクが高まっているサインかもしれません。

床下に限らず、収納スペースや押し入れの中など、空気がこもる場所も湿気がたまりやすいです。

こういった場所も、しっかり換気をしておくことが、シロアリ対策には大切です。

初期症状を見逃さないことが大切

シロアリの被害が進んでくると、家のあちこちにわかりやすい変化が現れます。

初期の段階で気づけるかどうかが、家を守るカギになります。

たとえば、歩いたときに「床がふかふかする」と感じたら要注意です。

これは床材の内部がシロアリに食べられて、スカスカになっている可能性があります。

また、ドアや窓の立て付けが悪くなったときも、家のどこかで木材の変形が進んでいるサインかもしれません。

壁や柱に、小さなヒビ割れや、乾いた土のようなものが付着していることもあります。

これは、シロアリが作った「蟻道」や「蟻土」の可能性があります。

さらに、木材を軽く叩いてみて「コンコン」と空洞っぽい音がする場合も、内部が食われている疑いがあります。

こうした初期症状を見逃さず、少しでも異変を感じたら早めに対応することが、家の寿命を守ることにつながります。

シロアリの初期症状をチェックしよう

シロアリは、表に出てきにくい生き物ですが、活動していると必ず“サイン”を残します。

このサインを早めに見つけられるかどうかが、被害を小さく抑える大きなポイントです。

ここでは、特に注意してほしい「フン」「蟻道」「羽」の3つの初期症状について紹介します。

シロアリのフンは粉や砂粒みたいに見える

シロアリのフンは、種類によって少し特徴が違いますが、いずれも「細かい粒状」になっています。

たとえば、日本に多いアメリカカンザイシロアリのフンは、まるで砂粒のようにコロコロしていて、床にポロポロと落ちているのが特徴です。

一方、ヤマトシロアリの場合は、木屑にまぎれるような細かい粉状のものになります。

どちらの場合も、フンは家の中、特に木材の近くで見つかることが多いです。

もしも掃除しても何度も同じ場所に細かい粒がたまるようなら、近くの木に小さな穴(蹴り出し穴)が開いていないか探してみましょう。

フンはシロアリが木材を食べている証拠なので、早めの対処が必要です。

フンを見つけたときのポイントは、色や形だけでなく、「どの場所にどれくらい落ちているか」も観察することです。

広範囲にばらまかれている場合、シロアリの活動範囲が広がっている可能性があるので注意しましょう。

蟻道や羽も重要なサイン

フンだけでなく、「蟻道」や「羽」にも要注意です。

蟻道とは、シロアリが安全に移動するために作る土や糞でできたトンネルのような道のことです。

これが、壁や基礎の表面、時には家具の裏などに細長く這うように作られていることがあります。

もし見つけたら、絶対にそのまま放置してはいけません。蟻道の中には、今まさにシロアリが通っているかもしれないからです。

また、羽アリの存在も見逃せないサインです。

特に春から初夏にかけて、家の中で小さな羽がたくさん落ちている場合は要注意です。

シロアリの羽アリは、体にくびれがなく、羽はくすんだ色をしていて、前後同じサイズの羽が特徴です。

羽だけが床に散らばっている場合も多く、飛び立ったシロアリたちがすでに木材の中へ潜り込んでしまった可能性を示しています。

羽を見つけたら、軽く手袋などを使って拾い、形や色をチェックしておくと、後で専門業者に相談するときに役立ちます。

羽アリとシロアリはどう見分ける?

羽アリを見かけると、「これってシロアリなの?それとも違う虫?」とドキッとすることがありますよね。

実は、羽アリにはシロアリの羽アリとクロアリの羽アリがいて、見た目がとてもよく似ています。

間違いやすいポイントですが、慎重に見分けることで、慌てずに適切な対応ができます。

ここでは、初めての方でも分かるように、シロアリとクロアリの見分け方を簡単にまとめました。

体のくびれ・触角・羽の違いをチェック

まず一番わかりやすいのは、体の「くびれ」です。

シロアリの羽アリは、頭からお腹までがまっすぐつながっていて、まるでずん胴のような形をしています。

一方でクロアリの羽アリは、胸とお腹の間にハッキリとくびれがあり、いわゆる「アリらしい体型」をしています。

くびれがあるかないか、ここが最初のチェックポイントです。

次に触角を見てみましょう。

シロアリの羽アリの触角は、数珠のようにまっすぐ並んでいます。

それに対してクロアリの羽アリの触角は、「く」の字に曲がっているのが特徴です。

小さな違いですが、ここも大きなヒントになります。

さらに羽の形にも注目しましょう。

シロアリは前後の羽が同じくらいの大きさですが、クロアリは前の羽が大きく、後ろの羽は小さめです。

また、シロアリの羽は全体的にくすんだ色をしていて、クロアリの羽は透き通ったような透明感があります。

これらのポイントを意識して、冷静に観察することが大切です。

慌てて駆除してしまうと、かえって正体がわからなくなってしまうので、注意してくださいね。

間違えやすいからこそ、慎重な確認を

羽アリを見ただけで「シロアリだ!」と決めつけてしまうのは危険です。

クロアリも春から夏にかけて羽アリとして飛び立つことがあり、特に雨上がりなどに室内で見かけることがあります。

だからこそ、しっかりと特徴を確認することが大切です。

もし「ちょっと自信がないな」と感じたら、羽や虫の写真を撮っておくのもおすすめです。

専門の業者に見てもらえば、正確に種類を判断してもらえます。

羽アリは見分けにくいですが、焦らずじっくり観察することで、家を守る第一歩になります。

万が一、シロアリだった場合に備えて、次の行動も考えておきましょう。

シロアリのフンとは?【特徴・見分け方】

シロアリの存在を知らせるサインの中でも、意外と見落としがちなのが「フン」です。

けれども、フンをよく観察することで、シロアリ被害の有無や進行度をある程度判断することができます。

ここでは、シロアリのフンの特徴や見分け方について、わかりやすく解説していきます。

色や形でフンの正体を見分けよう

シロアリのフンは、ぱっと見ただけでは木くずや土埃と間違えてしまうこともあります。

しかし、よく見ると、その色や形にははっきりとした特徴があります。

まず、ヤマトシロアリやイエシロアリのフンは、細かい粉状をしています。

色は淡い茶色から灰色がかった色で、木材の粉と似ているため、うっかり掃除してしまいがちです。

しかし、何度も同じ場所に細かな粉がたまるようなら注意が必要です。

一方、アメリカカンザイシロアリのフンはさらにわかりやすい特徴を持っています。

彼らのフンは、まるで小さな砂粒のような形をしていて、しっかりと粒がそろっているのが特徴です。

色は茶色っぽかったり、黒っぽかったりと、やや濃いめ。木材の表面にポロポロと積もるようにたまっていることが多いです。

粉状なのか、粒状なのか、この違いを覚えておくと、シロアリの種類まで推測しやすくなります。

フンを見つけたらすぐにするべきこと

もし家の中でシロアリのフンらしきものを発見したら、まず慌てずに落ち着いてください。

掃除機で吸い取る前に、スマホなどで写真を撮って記録を残しておきましょう。

その後、フンの量や落ちていた場所をメモしておくと、専門業者に相談する際にとても役立ちます。

ただし、フンを見つけたということは、すでに家の中にシロアリが入り込んでいる可能性が高いというサインです。

放置しておくと被害がどんどん広がるため、できるだけ早く専門のシロアリ駆除業者に相談することをおすすめします。

また、自己判断で駆除しようと市販の薬剤を使ってしまうと、シロアリが別の場所に移動してしまい、被害が広がる危険もあります。

正しい対処をするためにも、まずはプロに頼ることが一番安心な方法です。

羽アリを見かけたらシロアリ被害の可能性大

家の中や庭先で、羽のついた小さな虫を見かけたことはありませんか?

もしそれが羽アリだった場合、かなり高い確率でシロアリによる被害が始まっている可能性があります。

ここでは、羽アリを見かけたときに知っておきたいポイントや注意すべきことについてお伝えしていきます。

羽アリが出る時期と羽の特徴に注目しよう

羽アリが姿を現すのは、主に春から初夏にかけての時期です。

特に4月から6月頃、暖かくなり始めたタイミングで、雨上がりなど湿気が多い日に一斉に飛び立つことが多いです。

この現象は「群飛」と呼ばれ、シロアリたちが新しい巣を作ろうとする自然な行動です。

もし家の中で羽アリを見つけた場合は、すでに建物内部にシロアリが侵入している可能性が高いと考えたほうがいいでしょう。

羽の特徴にも注目してください。

シロアリの羽アリは、全体的にくすんだ色をしていて、光に透かしてもあまり透明感がありません。

また、羽の大きさは前後でほとんど同じです。

よく見ると、羽に細かい筋(翅脈)がたくさん走っていて、繊細な模様になっています。

これに対してクロアリの羽アリは、羽に透明感があり、前の羽のほうが大きいのが特徴です。

見分けるポイントを押さえておけば、発見したときに焦らず対応できます。

小さい羽アリでも油断は禁物

「小さいし、そんなに気にしなくても大丈夫かな?」と思うかもしれませんが、それは危険な考え方です。

羽アリの大きさにかかわらず、出現したという事実がとても重要です。

特に家の中で小さな羽アリを見かけた場合、それは建物内部にすでに巣が作られているサインかもしれません。

小型のヤマトシロアリや、最近増えているアメリカカンザイシロアリは、サイズが小さくても大きな被害をもたらすことがあります。

しかも初期段階ではなかなか目に見える被害が出ないため、気づいたときには深刻な状態になっているケースも少なくありません。

羽アリを数匹見つけた程度でも、甘く見ずに早めに専門業者へ相談しましょう。

無料で点検をしてくれる業者も多いので、被害を拡大させないためにも、行動は早いに越したことはありません。

ヤマトシロアリ・イエシロアリ・アメリカカンザイシロアリの違い

シロアリと一口にいっても、実は種類によって特徴が大きく違います。

特に、私たちの住まいに被害をもたらす代表的なシロアリは「ヤマトシロアリ」「イエシロアリ」「アメリカカンザイシロアリ」の3種類です。

ここでは、それぞれの特徴や、特に羽アリやフンの違いを中心に、わかりやすくまとめました。

3種類のシロアリの特徴まとめ

まずは、ヤマトシロアリ・イエシロアリ・アメリカカンザイシロアリの違いを表にまとめて整理してみましょう。

| シロアリの種類 | 主な分布地域 | 羽アリの特徴 | フンの特徴 | 特徴的な行動 |

|---|---|---|---|---|

| ヤマトシロアリ | 北海道北部を除く日本全国 | 黒っぽい体色、春(4月〜5月)に昼間飛ぶ | 粉状で木くずにまぎれる | 湿った木材を好み、床下などに巣を作る |

| イエシロアリ | 千葉県以西の温暖な地域、南西諸島 | 黄褐色の体色、初夏(5月〜7月)に夕方飛ぶ | 粉状で木材の周りに散らばる | 巨大な巣を作り、建物全体を加害する |

| アメリカカンザイシロアリ | 関東を中心に点在 | 黒〜茶色の体色、春から秋にかけて不定期に飛ぶ | 砂粒状でまとまって落ちている | 乾いた木材にも巣を作る、移動範囲が広い |

こうして並べると、種類によって羽アリの飛ぶ時期や色、フンの形状がかなり違うことがわかります。

羽アリとフンで見分けるポイント

羽アリを見たとき、まず注目したいのが体の色と飛び立つ時期です。

春先に黒っぽい羽アリを見たなら、ヤマトシロアリの可能性が高いです。

一方で、梅雨入り前の夕方に、黄色っぽい羽アリが飛んでいたら、イエシロアリの可能性があります。

アメリカカンザイシロアリは、ほかの2種と違って真夏や秋にも飛びますし、羽が少し大きめで色も濃いので、注意して見てみましょう。

フンについても、チェックポイントがいくつかあります。

ヤマトシロアリやイエシロアリのフンは、木屑のように細かく、掃除してもまたすぐたまるのが特徴です。

それに対して、アメリカカンザイシロアリのフンは粒がしっかりしていて、まるで小さな砂粒を撒いたような状態になります。

色も濃く、掃除してもまた同じ場所にコロコロと落ちているなら、乾材に棲みつくこの種類を疑いましょう。

このように羽アリやフンをよく観察すれば、ある程度、どの種類のシロアリかを見分けるヒントになります。

もちろん、確実な判断は専門業者に任せるのが一番ですが、知識があるといざというときに冷静に対応できますね。

家にシロアリがいるかどうかを確認する方法

「もしかしてシロアリがいるかも…」と感じたら、できるだけ早く確かめることが大切です。

放っておくと、家の構造に深刻なダメージを与えてしまうこともあるからです。

ここでは、簡単にできるシロアリチェック方法と、最終的にプロに任せるべき理由についてお話しします。

自分でできるチェックポイント

まずは自分でできる範囲のチェックをしてみましょう。

一番手軽なのは、木材を軽く叩いてみる方法です。

玄関の框(かまち)やドア枠、床下収納の枠など、木が使われている部分をコンコンと指や軽い棒で叩いてみてください。

もし中がスカスカに感じるような「空洞音」がしたら、内部がシロアリに食われている可能性があります。

次に、床や柱にも注意してみましょう。

床を歩いたときにふわふわ沈む感じがしたり、柱に細かな亀裂が入っているのを見つけたら、それも危険なサインです。

床の沈みは、床を支える木材がシロアリの被害にあって弱くなっているかもしれない証拠です。

また、家の基礎や外壁に「蟻道(ぎどう)」と呼ばれる、土や糞で作られた細いトンネルのようなものがないか探してみましょう。

蟻道はシロアリが安全に移動するために作る道なので、これを見つけた場合はほぼ確実にシロアリが活動していると考えていいでしょう。

もしこれらのサインを一つでも見つけたら、すぐに次のステップに進みましょう。

プロに点検してもらうことの大切さ

自分で確認するだけでは限界があります。

シロアリは床下や壁の中など、普段見えない場所で活動していることが多いため、見た目には何も異常がなくても、実はかなり進行しているケースも少なくありません。

そこで重要なのが、専門業者による点検です。

プロの点検では、専用の機材を使ったり、床下に潜って隅々まで調査してもらえます。

被害がまだ軽い段階で見つかれば、修復費用も最小限に抑えることができます。

最近では、無料で床下点検を行ってくれる業者も増えていますので、「心配だな」と思ったら迷わず依頼してみるのがおすすめです。

早めの発見と対応が、家を長持ちさせる一番の秘訣です。

シロアリを発見したらどうする?駆除と予防の方法

もし家の中でシロアリのサインを見つけてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

焦って自己流で対処してしまうと、かえって被害が広がってしまうこともあります。

ここでは、シロアリ発見後に取るべき正しい行動と、被害を防ぐための予防策についてお伝えします。

自己駆除は失敗のもと、プロに相談しよう

シロアリを見つけたとき、つい市販の殺虫剤をかけてしまいたくなるかもしれません。

ですが、これはおすすめできません。

理由は、シロアリたちが危険を察知して、巣を別の場所に移してしまうことがあるからです。

表面的に見える一部を駆除できたとしても、肝心の巣が残っていたら意味がありません。

シロアリは見えないところで静かに広がっていく生き物です。

だからこそ、発見したらすぐに専門のシロアリ駆除業者へ相談しましょう。

業者はシロアリの種類や被害状況を正確に診断し、それに合った最適な駆除方法を提案してくれます。

駆除の代表的な方法のひとつに「バリア工法」というものがあります。

これは、家の床下や基礎部分に薬剤をしっかりと散布し、シロアリがこれ以上侵入できないように防ぐ方法です。

施工後も長期間にわたって効果が続くので、安心感が違います。

早めの予防が家を守るカギ

シロアリ対策は、被害が出てからの対応よりも、未然に防ぐことが何よりも重要です。

そこでおすすめしたいのが、定期的な点検と防蟻処理です。

多くの業者では、5年ごとの防蟻処理を推奨しています。

薬剤の効果が数年単位で薄れていくため、定期的にメンテナンスすることで、シロアリの侵入リスクを大きく減らすことができるのです。

また、床下の湿気対策や、木材の通気を良くする工事もシロアリ予防に効果的です。

普段はなかなか目に触れない部分だからこそ、プロの目で定期的にチェックしてもらうと安心ですね。

シロアリは「気づいたときには手遅れだった」ということが多い虫です。

だからこそ、発見したらすぐに専門家へ、そして今問題がなくても予防を意識していくことが、家を長持ちさせるためにとても大切なことなのです。

福岡県内・佐賀県東部・山口県西部の

「シロアリ駆除」ならお電話1本で駆け付けます!

公益社団法人日本しろあり対策協会会員

0120-640-551

まとめ:シロアリのサインに気づいたら、すぐに行動を

今回は、「シロアリのフンや羽などのサインの見分け方」を中心に、シロアリ被害を早期発見するためのポイントを詳しくご紹介しました。

シロアリのフンには粉状と砂粒状の違いがあり、羽アリにもシロアリ特有の特徴がありましたね。

また、家に現れる小さな変化、例えば床の沈みや柱の亀裂、蟻道なども、見逃してはいけない重要なサインです。

シロアリは、静かに、しかし確実に家を蝕んでいきます。

だからこそ「もしかして?」と思ったら、すぐに専門業者へ点検を依頼することが何より大切です。

早期発見・早期対策が、被害を最小限に抑えるカギとなります。

「床下の点検を無料でしてもらえるなら、相談だけでもしてみようかな」と思った方は、ぜひ無料点検サービスをご利用ください。

気になる方は、こちらからチェックしてみてくださいね!

最後に.

こんにちは、福岡県の害獣害虫駆除業者で株式会社あい営繕 代表の岩永と申します。 私はしろあり防除施工士・蟻害・腐朽検査士の資格があり、害獣駆除業界でかれこれ40年位います。弊社は公益社団法人日本しろあり対策協会、公益社団法人日本ペストコントロール協会に籍を置き業界の技術力向上やコンプライアンスの徹底にこだわり仕事しています。もし害獣害虫駆除でお困りのことがありしたら、些細なことでも構いません。お電話頂ければ誠心誠意お答えいたします。この記事があなた様のお役に立ちましたら幸いです。

【関連記事】公益社団法人日本ペストコントロール協会とは?